Vivere per il futuro con David Bowie

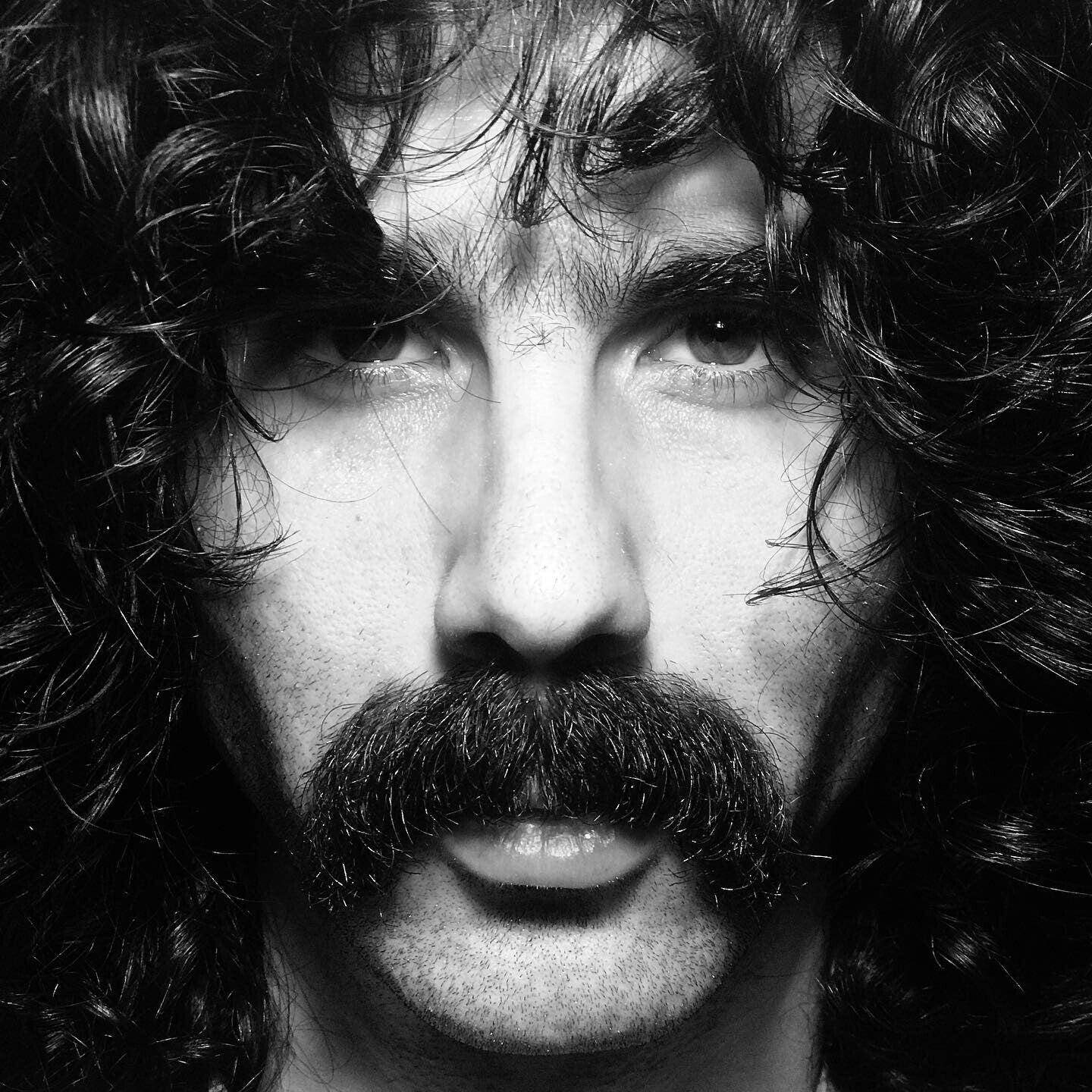

David Bowie è stato molto più di un musicista: è stato un laboratorio vivente di futuro. Nel corso della sua carriera ha incarnato il cambiamento in modo radicale, trasformandosi a ogni passo e rifiutando l’idea stessa di restare identico a sé stesso. Ziggy Stardust, il Duca Bianco, l’alieno, il clown malinconico: ogni volta che una maschera sembrava consolidata, Bowie la abbandonava, come a ricordarci che l’identità non è un destino, ma un processo in continuo divenire.

Il suo insegnamento più profondo non riguarda solo l’arte o la musica, ma il modo di stare al mondo. Bowie ci ha mostrato che il futuro non è un tempo da attendere passivamente, ma una direzione da costruire con scelte coraggiose e spesso scomode. Significa lasciare andare ciò che conosciamo — anche quando ci garantisce riconoscimento e sicurezza — per aprirci a ciò che non è ancora scritto.

Personalmente, ho sempre trovato in lui una bussola nei momenti di incertezza. Nei suoi dischi non c’è mai la consolazione del presente, ma la spinta a guardare oltre. Ogni volta che lo ascolto, mi sembra che dica: «Non accontentarti, non restare fermo, rischia di cambiare». In questo sta la sua lezione più umana: vivere per il futuro vuol dire accettare che non esiste una forma definitiva di noi stessi, ma soltanto metamorfosi.

Il suo lascito, oggi, va ben oltre l’estetica. In un’epoca in cui tutto sembra spingerci verso la ripetizione e la rassicurazione, Bowie resta un simbolo di libertà creativa e personale. La sua vita è stata una prova che il futuro non è mai un traguardo, ma un movimento. Non un luogo lontano, ma una possibilità che si rinnova ogni giorno.

Per questo, ancora oggi, Bowie continua a indicarci una direzione. Non quella del passato, non quella della nostalgia, ma quella del rischio e della trasformazione. È una chiamata a credere che il futuro non arrivi da solo: siamo noi a doverlo immaginare, e poi a viverlo.

E forse è proprio questo che rende Bowie eterno: il suo non essere mai stato davvero del suo tempo, ma sempre un passo più avanti, pronto a ricordarci che il futuro comincia adesso.

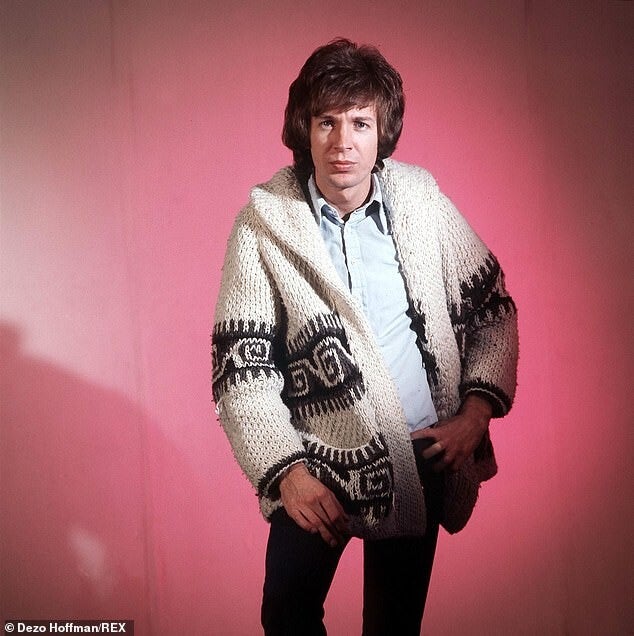

Scott Walker: l’ombra che illumina la musica

Ci sono artisti che non hanno mai cercato il centro del palco, eppure continuano a proiettare un’ombra lunga, capace di influenzare intere generazioni. Scott Walker è uno di questi. La sua parabola è unica: partito come idolo pop con i Walker Brothers negli anni ’60, con canzoni che scalavano le classifiche inglesi, si è progressivamente spogliato della patina commerciale per inseguire un percorso artistico radicale, coraggioso, spesso incomprensibile per il grande pubblico, ma imprescindibile per chiunque abbia provato a dare un senso nuovo alla musica.

I suoi primi dischi solisti – Scott, Scott 2, Scott 3 e Scott 4 – sono un universo in cui la voce baritonale incontra orchestrazioni sontuose e un gusto letterario fuori dal comune. Jacques Brel non sarebbe mai entrato con tanta forza nella cultura popolare se non ci fosse stato Walker a tradurne il veleno poetico in un inglese cupo e magnetico. Scott 4, in particolare, resta uno degli album più belli e sottovalutati della storia: un’opera densa di lirismo, che già faceva intravedere il passo successivo, più visionario e oscuro.

Dagli anni ’80 in poi, Walker smette di cercare compromessi. Con dischi come Climate of Hunter, Tilt o The Drift abbatte le strutture tradizionali della canzone, trasformando la musica in un’esperienza fisica, quasi teatrale. Suoni metallici, percussioni che sembrano colpi di scure, atmosfere da incubo che convivono con momenti di pura, straniante bellezza. Non più intrattenimento, ma arte pura, dura, spigolosa.

Il suo influsso è ovunque: nei Depeche Mode più cupi, nei Radiohead di Kid A, nei National, in David Bowie che più volte lo ha citato come maestro. Persino artisti apparentemente lontani – dal post-punk all’avant-pop – riconoscono in Walker una fonte inesauribile di coraggio creativo.

Scott Walker ci ha lasciato nel 2019, ma la sua eredità continua a vibrare sotterranea. Non è mai stato una rockstar nel senso classico: non cercava l’applauso, ma lo smarrimento. È stato la dimostrazione vivente che la musica può essere rifugio, specchio, abisso.

Personalmente, ogni volta che torno ad ascoltare Farmer in the City mi sembra di entrare in una stanza senza finestre, illuminata solo dalla sua voce: un luogo che mette a disagio, ma da cui non vorresti più uscire. Forse questo era il suo vero dono: obbligarci a guardare nell’ombra, per scoprire che lì dentro, a volte, la luce è più intensa.

David Sylvian: l’arte del dissolversi

Ci sono artisti che si misurano con il rumore del mondo, e altri che preferiscono sottrarsi a esso, come se la loro missione fosse ascoltare ciò che resta quando il clamore si spegne. David Sylvian appartiene a questa seconda, rarissima specie. È un musicista che ha scelto la via del silenzio come forma espressiva, l’ombra come materia, la sottrazione come linguaggio.

Nato come idolo estetico nella parabola dei Japan, all’inizio non sembrava destinato a questo destino. Il trucco perfetto, la posa elegante, il magnetismo glaciale lo collocavano nel pantheon della new wave anni Settanta. Ma dietro quell’immagine levigata si intuiva già una crepa: la voce baritonale, calda e grave, non era fatta per il glamour. Era un richiamo sotterraneo, una vibrazione che suggeriva intimità, vulnerabilità, profondità.

Con il tempo, Sylvian ha progressivamente smesso di costruire maschere e ha cominciato a demolirle. Brilliant Trees non fu soltanto il suo primo album solista: fu un manifesto. Le canzoni si aprivano come paesaggi interiori, dove il pop era solo la superficie di un lago in cui scorrevano correnti jazz, ambient, world. Collaborazioni con Czukay, Fripp, Hassell, Sakamoto non erano orpelli, ma fili tesi verso un altrove sonoro. Sylvian non cercava una patria musicale: abitava nel confine, nella soglia, nello spazio tra i generi.

Ogni suo disco è un frammento di diario spirituale. In Gone to Earth la contemplazione si dilata, in Secrets of the Beehivela malinconia diventa poesia sussurrata. Più avanti, in Dead Bees on a Cake, la dimensione mistica si unisce a una sensualità terrena, creando una tensione unica, quasi un ossimoro. L’uomo che era stato icona new romantic si era trasformato in un pellegrino del suono, pronto a smarrirsi per ritrovarsi.

Poi, il gesto più radicale: Blemish e Manafon. Qui la forma canzone si sgretola, i frammenti di voce si muovono tra improvvisazioni strumentali essenziali, come se la musica fosse ridotta all’osso per lasciar parlare il vuoto. È un’arte che sfida chi ascolta: non concede appigli, non consola, non intrattiene. È un atto di verità, quasi crudele nella sua purezza.

Sylvian ha fatto della sparizione il suo linguaggio definitivo. Non solo nei suoni, ma nella vita stessa: poche apparizioni, poche interviste, un profilo che scivola nell’anonimato. L’assenza come dichiarazione d’intenti, il silenzio come ultimo stadio della musica.

Ascoltare Sylvian oggi significa attraversare stanze interiori più che brani musicali. Significa accettare che l’arte non debba sempre alzare la voce, che esista una bellezza sottile, fragile, che vive negli interstizi. È come entrare in un tempio vuoto: non c’è immagine, non c’è rito, ma c’è un respiro che ci attraversa e ci ricorda che siamo vivi.

David Sylvian non ha mai voluto essere un’icona. Eppure lo è diventato: l’icona di ciò che resta quando si smette di cercare la luce dei riflettori. Un artista che ci insegna che, a volte, per dire la verità più profonda, bisogna avere il coraggio di scomparire.

Steely Dan, gli alchimisti del suono che hanno riscritto le regole del rock

Nel vasto mosaico della musica degli anni Settanta, c’è un tassello che non si incastra facilmente nelle categorie canoniche. Non sono stati un gruppo da stadi, né icone ribelli della controcultura, né alfieri della psichedelia. Eppure, gli Steely Dan, creatura di Donald Fagen e Walter Becker, hanno costruito un universo musicale tanto complesso quanto affascinante, fatto di armonie raffinate, testi obliqui e una perfezione sonora che ha pochi paragoni nella storia del rock.

Una band “da studio”

Nati a New York e poi stabilitisi a Los Angeles, Becker e Fagen si conoscono al Bard College negli anni Sessanta. Già allora condividono un gusto particolare per il jazz, il blues e la letteratura beat. La fondazione degli Steely Dan, nel 1972, è quasi un atto di resistenza artistica: in un’epoca dominata dal rock muscolare e dalle jam infuocate, loro scelgono l’opposto. Poco interessati alle esibizioni dal vivo, preferiscono rifugiarsi in studio, circondandosi dei migliori session men disponibili sulla piazza.

Il risultato è una musica che non ha equivalenti: rock intriso di jazz, arrangiamenti levigati, ritmi funk, armonie sofisticate. Ogni brano è costruito come un piccolo enigma, con melodie avvolgenti e testi che raccontano storie di outsider, sognatori perduti, figure grottesche o malinconiche.

L’ossessione per la perfezione

Se c’è un marchio di fabbrica che distingue gli Steely Dan, è la loro ossessione per il dettaglio. In Aja (1977), album ormai considerato un classico assoluto, il duo lavora con un numero impressionante di musicisti e registrazioni multiple, scartando take su take fino a raggiungere il risultato desiderato. Non si tratta solo di virtuosismo tecnico: il loro è un laboratorio sonoro che fonde jazz e pop in una sintesi nuova, elegante e senza tempo.

Canzoni come Deacon Blues incarnano l’estetica “daniana”: un’ode struggente agli sconfitti, cantata con malinconia e ironia. Lo stesso vale per Kid Charlemagne, che dietro il groove incalzante racconta il lato oscuro della controcultura californiana. Ogni testo è un piccolo romanzo, disseminato di riferimenti colti e doppi sensi.

L’ombra del silenzio e il ritorno inatteso

Dopo Gaucho (1980), Becker e Fagen scelgono il silenzio. La pressione creativa, le tensioni con l’industria e le difficoltà personali portano allo scioglimento. Per quasi vent’anni, gli Steely Dan rimangono un nome leggendario, citato dagli addetti ai lavori e venerato da una nicchia di fan. Poi, negli anni Novanta, il ritorno: tournée acclamatissime e soprattutto un nuovo disco, Two Against Nature (2000), che sorprende tutti vincendo quattro Grammy Awards, incluso quello per “Album of the Year”.

Un’eredità in bilico tra culto e influenza

Con la scomparsa di Walter Becker nel 2017, Donald Fagen è rimasto il custode della sigla Steely Dan, portando avanti la musica della band con nuovi musicisti. L’eredità del duo va oltre la discografia: la loro capacità di fondere generi, di unire l’intellettualismo dei testi alla sensualità del groove, ha influenzato generazioni di artisti, dai musicisti jazz-rock agli autori indie contemporanei.

Ascoltare oggi gli Steely Dan significa confrontarsi con un paradosso: una musica pensata nei minimi dettagli, ma capace di sembrare naturale e scorrevole; un rock che rifiuta la ribellione gridata e sceglie invece la strada della raffinatezza. In un mondo musicale che spesso premia l’immediatezza, il loro messaggio resta intatto: la bellezza può nascere anche dalla precisione, dall’ambiguità e dal coraggio di non seguire le mode.

Eden di Ron Howard (2024)

Ci sono film che si guardano e si dimenticano in fretta, e poi ci sono film che rimangono addosso, che ti costringono a ruminare immagini e sensazioni per giorni. Eden appartiene alla seconda categoria. Ron Howard non ha girato un semplice dramma d’avventura, ma un’opera che usa il fascino di un luogo incontaminato per mettere a nudo le crepe più profonde dell’animo umano.

All’inizio sembra tutto chiaro: la fuga dalla civiltà corrotta verso un paradiso naturale, le Galápagos come rifugio, la speranza di una vita autentica. Ma in fretta il sogno si incrina. L’isola, che porta nel titolo l’illusione di una purezza originaria, diventa specchio deformante: non libera l’uomo dai suoi demoni, li amplifica. Gli ideali utopici si trasformano in rivalità, gelosie, lotte di potere.

Quello che colpisce è la lucidità con cui il film demolisce ogni visione romantica dell’“altrove”. Non esiste un luogo capace di salvarci se non impariamo a fare i conti con noi stessi. Friedrich Ritter, la Baronessa, i coloni in cerca di un nuovo inizio: tutti si portano dietro la stessa fame di dominio, la stessa fragilità morale che avevano lasciato in Europa. Solo Margret resiste, con una forza silenziosa, non eroica nel senso classico ma più radicale: la capacità di non cedere del tutto alla corruzione del sogno.

Dal punto di vista simbolico, Eden è un film sulla fine delle illusioni. L’isola non è il paradiso biblico, ma il laboratorio crudele in cui l’utopia mostra il suo lato oscuro. La natura non accoglie, mette alla prova; la comunità non unisce, divide; il desiderio di purezza si rivela spesso la maschera di nuove forme di violenza. L’Eden promesso si rovescia nell’inferno interiore dei protagonisti, e in fondo anche in quello dello spettatore, che si trova a interrogarsi sul senso stesso di “fuga”, di “salvezza”, di “nuovo inizio”.

La regia di Howard accompagna questa caduta con rigore: i paesaggi mozzafiato non sono mai puro spettacolo, ma portano con sé una tensione minacciosa. La fotografia lavora sui contrasti — luce abbagliante e ombre profonde — come a suggerire che la bellezza e la crudeltà della natura sono inseparabili. E il cast dà corpo a personaggi che non cercano di piacere, ma di incarnare contraddizioni.

Perché considero Eden uno dei film più importanti degli ultimi anni? Perché osa. Osa raccontare una storia scomoda, senza consolazioni facili, senza eroi immacolati. Osa parlare del presente attraverso il passato, mettendo in scena domande che oggi ci riguardano più che mai: cosa resta delle nostre utopie quando sono messe alla prova dalla realtà? Possiamo costruire un mondo nuovo se ci portiamo dietro gli stessi vizi del vecchio?

Non tutti ameranno questo film. È lento, a tratti aspro, deliberatamente spiazzante. Ma è proprio nella sua ostinazione a non compiacere che risiede la sua grandezza. Eden non è intrattenimento: è un’esperienza. Ti costringe a guardarti dentro, a scoprire che il vero paradiso perduto non è un’isola lontana, ma la parte di noi stessi che non sappiamo mai davvero riconciliare.

Jeff Tweedy e Giorgio Garello: due strade diverse, un’unica corsa contro il buio

Ci sono persone che trasformano la fatica in bellezza.

Che vivono ogni giorno cercando di dare forma a qualcosa di sincero: una canzone, una corsa, un gesto tecnico fatto con cura. Jeff Tweedy e Giorgio Garello appartengono a mondi lontani — la musica d’autore americana e l’universo della corsa italiana — ma la loro traiettoria, se la si guarda bene, segue la stessa linea sottile: quella che separa la resa dalla speranza.

Tweedy, frontman dei Wilco, da decenni scrive canzoni che parlano di fragilità e resistenza. Dai tempi degli Uncle Tupelo fino ai suoi lavori più recenti come Love Is the King o Twilight Override, ha costruito un percorso che non cerca la perfezione, ma l’autenticità. La sua voce, spesso velata, racconta la vita quotidiana come fosse una lunga corsa di fondo: piena di salite, di momenti di stanchezza, di tratti in cui l’unico modo per andare avanti è credere che ogni passo — o ogni nota — conti qualcosa.

Giorgio Garello, invece, quella corsa la viveva letteralmente. Tecnico, formatore, uomo ASICS per oltre quindici anni, ma soprattutto corridore vero, capace di affrontare distanze estreme e di raccontare la corsa non come competizione ma come forma di conoscenza di sé.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come uno di quelli che non smettevano mai di cercare: una scarpa più giusta, un consiglio utile, un modo per aiutare gli altri a migliorarsi. La passione lo muoveva più di qualsiasi cronometro.

Negli ultimi tempi aveva condiviso anche momenti di difficoltà personale e di salute, sempre con quella lucidità che solo chi ha imparato a gestire la fatica sa mantenere. La sua scomparsa lascia un vuoto reale nel mondo della corsa, ma anche un esempio raro: quello di chi non ha mai separato il lavoro dall’anima, la tecnica dal cuore.

E allora, forse, il filo che unisce Jeff Tweedy e Giorgio Garello è proprio questo: la capacità di resistere creando.

Tweedy lo fa scrivendo canzoni che, come lui stesso dice, “mangiano il buio”: creativity eats darkness. Garello lo faceva correndo, spiegando, progettando, ascoltando i battiti dei passi e quelli del cuore.

Entrambi cercavano di dare un senso alle giornate: uno con una chitarra, l’altro con un paio di scarpe da running. Due modi diversi per non fermarsi, per continuare a cercare luce.

Oggi, mentre la musica di Tweedy continua a raccontare che ogni giorno può essere un nuovo inizio, ricordiamo Giorgio Garello come si ricordano gli uomini veri: con gratitudine, con rispetto, e con la consapevolezza che la sua corsa non si è davvero interrotta.

Perché chi lascia dietro di sé una traccia così chiara non scompare.

Resta.

Nel passo di chi corre.

Nel silenzio prima di una partenza.

Nel ritmo costante di una canzone che continua, anche dopo il buio.

ANDREA LASZLO DE SIMONE – LA VITA, L’OMBRA E IL SUONO DEL TEMPO

C’è una linea sottile tra musica e memoria.

Andrea Laszlo De Simone la percorre da sempre, con passo lento e sguardo profondo, come chi sa che ogni canzone è un frammento di vita rimesso in circolo.

Nato a Torino, di origini metà italiane e metà ungheresi, De Simone cresce in un ambiente in cui la musica non è un mestiere ma una forma di sopravvivenza. Prima batterista, poi autore e produttore, si muove per anni in silenzio tra band indipendenti e registratori analogici, costruendo da sé la propria idea di suono: artigianale, imperfetto, umano.

Non frequenta scuole di musica: preferisce l’istinto alla teoria, la ricerca alla tecnica.

Quella radice “domestica” – fatta di cassette, microfoni, stanze piccole – è rimasta in tutto ciò che fa.

Il suo debutto solista arriva nel 2012 con Ecce Homo, album autoprodotto e spiazzante, un piccolo manifesto di libertà creativa. È un disco ruvido, coraggioso, pieno di intuizioni, in cui già si intravede la direzione che prenderà in seguito: la musica come confessione e come costruzione di mondi interiori.

Ma è con Immensità (2017) che Andrea Laszlo De Simone diventa un nome impossibile da ignorare.

Un disco che sfugge a ogni etichetta: né cantautorato classico, né pop, né psichedelia pura, ma un organismo sonoro autonomo.

Architettato come una suite orchestrale, Immensità è un viaggio nell’emotività italiana più autentica, un omaggio ai grandi maestri del passato — Battisti, Battiato, Dalla — ma filtrato attraverso una sensibilità contemporanea e una produzione che guarda al cinema più che alla radio.

Non è un successo immediato: è un disco che cresce nel tempo, trova il suo pubblico lentamente, come le cose destinate a restare.

Da lì, De Simone si ritira dalle scene live. Una scelta rara, quasi controcorrente, motivata dal desiderio di proteggere la propria arte dal rumore.

In un’epoca di iper-esposizione, lui sceglie il silenzio. Dedica anni al lavoro in studio, alle colonne sonore, alla ricerca di una musica che non segua la logica del mercato ma quella dell’anima.

Nel 2020 pubblica Immensità – The Immensity, versione internazionale del disco, tradotta e rilanciata fuori dai confini italiani, confermando il suo status di autore unico, riconosciuto anche in Francia e Giappone come una delle voci più originali della scena alternativa europea.

Il 2025 segna il ritorno con Una Lunghissima Ombra, opera che non è solo un album ma un’esperienza multisensoriale: film, musica, testo, immagini.

È un lavoro monumentale e intimo allo stesso tempo, in cui De Simone affronta la materia più difficile — il tempo, la paternità, la paura, la speranza — e la trasforma in un linguaggio nuovo, sospeso tra sinfonia, canzone e poesia.

Ogni nota sembra respirare. Ogni parola pesa. Ogni silenzio è parte del disegno.

Il suo percorso artistico non è lineare ma circolare: ogni progetto dialoga con il precedente, ogni suono si riflette in un’eco.

La sua musica vive di contrasti — la dolcezza e il dolore, la nostalgia e la rinascita, la luce e l’ombra — e proprio in questo equilibrio fragile trova la sua forza.

Andrea Laszlo De Simone non è solo un cantautore. È un costruttore di tempo: un autore che plasma la durata, la memoria, la percezione.

Nei suoi dischi non c’è solo la melodia: c’è il respiro della vita che scorre, che rallenta, che si ferma a guardarsi.

In un panorama musicale ossessionato dalla velocità, lui rappresenta la lentezza come forma d’arte.

E forse è questo il suo segreto: ricordarci che la musica, quando è vera, non serve a distrarci, ma a farci sentire più presenti nel mondo.