Informazioni sui nostri libri

Esplora la nostra collezione di libri pensati per ispirare, educare e motivare. Scopri come la lettura può arricchire il tuo percorso sportivo e personale con Spirito Sportivo.

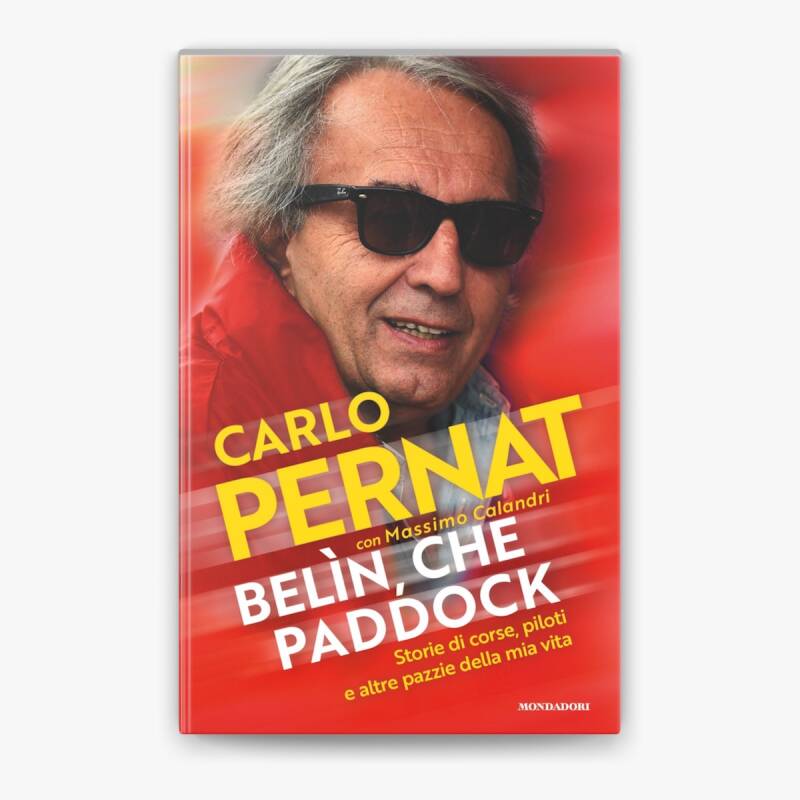

Belin che Paddock

Leggere Belin che Paddock è come entrare in un circuito a tutta velocità, senza casco e senza filtri. Un libro che non si limita a raccontare, ma ti butta dentro un mondo fatto di passione, ironia e storie che odorano di benzina, sudore e verità.

Non è il solito romanzo patinato: qui c’è cuore, c’è strada, c’è vita vera. Lo stile è tagliente e allo stesso tempo divertente, capace di farti ridere a una pagina e pensare a fondo in quella dopo. È uno di quei libri che non ti lascia fermo, ti fa correre insieme alle parole, e quando arrivi all’ultima pagina ti ritrovi con la voglia di ricominciare da capo.

Un titolo che è già un manifesto, Belin che Paddock è un mix perfetto tra autenticità e spirito ribelle. Da avere in libreria, ma soprattutto da vivere.

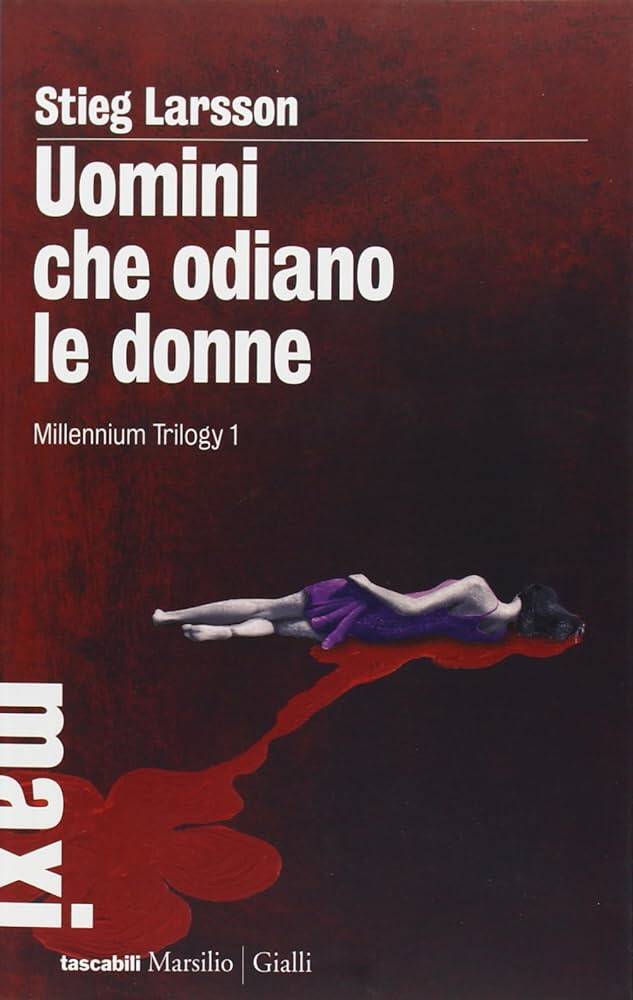

Uomini che odiano le donne

Questo libro mi ha catturato molto più di quanto immaginassi. All’inizio sembra un classico giallo nordico, con atmosfere fredde e un’indagine complessa, ma poi capisci che dietro c’è molto di più: una critica sociale dura, quasi scomoda, e soprattutto un personaggio come Lisbeth Salander che non ti lascia indifferente.

L’ho trovata incredibile: fragile e forte allo stesso tempo, arrabbiata col mondo ma capace di entrare sotto pelle come pochi altri personaggi letterari. Accanto a lei Mikael Blomkvist, il giornalista, porta il lato razionale e investigativo, e insieme formano una coppia che funziona perché è piena di contrasti.

Quello che mi ha colpito davvero è il modo in cui Stieg Larsson riesce a intrecciare il mistero con temi molto reali e dolorosi: la violenza sulle donne, l’abuso di potere, l’indifferenza della società. Non è una lettura “leggera”, ma è una lettura che lascia il segno.

Personalmente, ho finito il libro con la sensazione di aver conosciuto due persone vere, non solo personaggi inventati. Ed è raro.

Se ami i thriller ma cerchi anche un romanzo che scuota un po’ le coscienze, Uomini che odiano le donne è da leggere assolutamente.

Città d’argento – Marco Erba

Ci sono romanzi che sembrano nati per fotografare l’adolescenza nel suo momento più fragile, quando il confine tra sogno e paura è sottilissimo. Città d’argento di Marco Erba è uno di quei libri che non leggi soltanto, ma che ti attraversano.

La storia ruota intorno a due ragazzi, Mattia e Luca, due vite agli antipodi: uno immerso in un mondo di privilegi, l’altro alle prese con difficoltà economiche e sociali. Eppure entrambi sono intrappolati dentro la stessa inquietudine: quella di trovare un posto nel mondo. La “città d’argento” diventa allora non solo un luogo fisico, ma una metafora potente del desiderio di salvezza, di riscatto, di luce dentro il buio.

Quello che mi ha colpito non è tanto la trama – che scorre veloce e appassionante – ma il modo in cui Erba riesce a dare voce all’adolescenza senza filtri, senza paternalismi. I personaggi non sono mai stereotipi: li senti veri, vivi, con le loro ferite, le contraddizioni, le speranze ostinate. C’è rabbia, c’è amore, c’è il senso di precarietà che tutti abbiamo conosciuto almeno una volta crescendo.

Leggendo mi sono ritrovato a pensare a quanto spesso, da ragazzi, ci si senta “fuori posto”, come se la vita fosse sempre altrove. Questo libro non offre risposte facili, ma ci ricorda che proprio in quell’incertezza nascono i nostri passi più autentici.

Città d’argento è un romanzo che resta addosso, come una canzone malinconica che non smetti di canticchiare. Ti mette davanti agli specchi dell’adolescenza, ma lo fa con delicatezza e verità. Ed è proprio questa onestà, oggi così rara, che lo rende speciale.

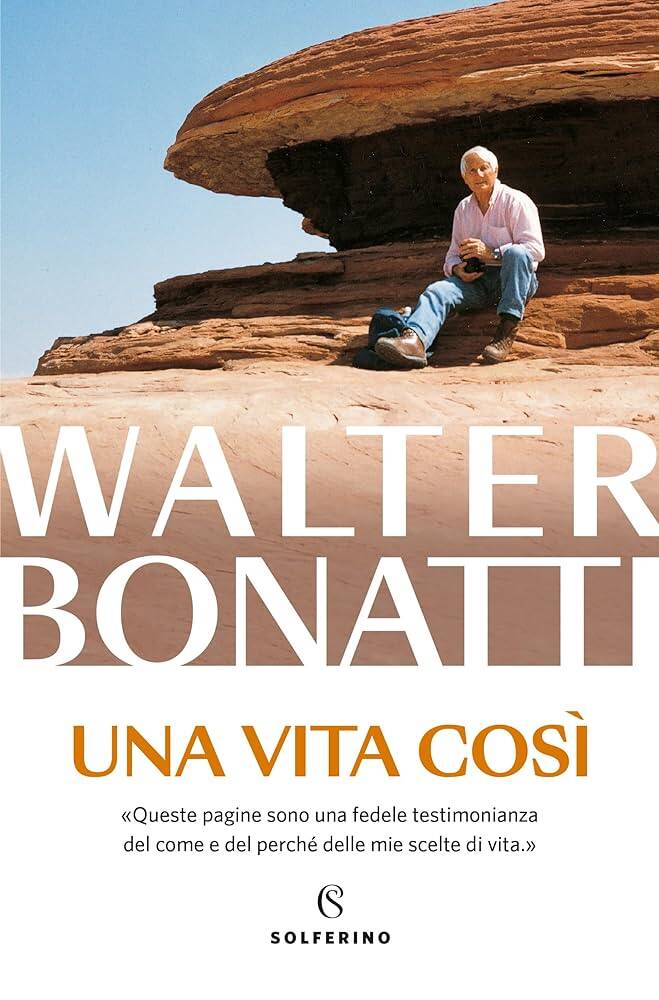

Una vita così – Walter Bonatti

Leggere Una vita così di Walter Bonatti è come scalare con lui una delle sue pareti: si sente il vento in faccia, la fatica nelle braccia e l’incredibile voglia di andare oltre i limiti. Non è solo un libro di alpinismo, ma il racconto di un’esistenza vissuta sempre in bilico tra il rischio e la meraviglia, con una coerenza rara.

Bonatti racconta i grandi exploit sulle Alpi e sulle montagne del mondo, ma anche il prezzo che ha dovuto pagare: le polemiche, le incomprensioni, la solitudine di chi sceglie di restare fedele a se stesso. Ci sono pagine in cui la corda, il ghiaccio e la roccia diventano simboli di una sfida più ampia, quella con la vita stessa.

Quello che mi ha colpito, leggendo, è la lucidità con cui Bonatti ripercorre non solo le imprese, ma anche i momenti più duri, le cadute, i tradimenti subiti. Non cerca mai di apparire come un eroe, ma come un uomo che ha sempre scelto la strada più onesta, anche quando era la più difficile.

Una vita così non è solo un’autobiografia: è una dichiarazione di intenti, un invito a non accontentarsi, a non piegarsi alle mezze misure. Alla fine resta addosso un senso di libertà enorme, e anche la nostalgia per un modo di vivere — e di scalare — che oggi sembra quasi impossibile.

Outland Rock – Pino Cacucci

Con Outland Rock Pino Cacucci ci porta lontano, ma in realtà ci fa viaggiare dentro un certo modo di intendere la libertà. È un libro che sa di strade polverose, di musica, di ribellione, ma anche di disillusione. La scrittura di Cacucci, come sempre, è diretta, sincopata, impregnata di ritmo narrativo che sembra quasi accompagnare un sottofondo rock.

La storia si muove tra personaggi borderline, outsider che non trovano posto nel mondo “ordinato” e scelgono percorsi alternativi, spesso pericolosi, ma autentici. Ci sono fughe, viaggi, amori e soprattutto tanta voglia di non piegarsi. Quello che colpisce è come Cacucci riesca a trasformare una narrazione che potrebbe sembrare “di nicchia” in un affresco universale sul desiderio di vivere diversamente.

Personalmente ho trovato Outland Rock un libro ruvido, ma magnetico. Ti fa respirare polvere, ti fa venire voglia di mettere uno zaino in spalla e di perdere la bussola. È un romanzo che parla a chi ha sempre avuto la sensazione di stare un po’ ai margini, di non rientrare nei binari standard. Non c’è idealizzazione: i personaggi sbagliano, cadono, si fanno male. Ma è proprio lì che Cacucci trova poesia.

Se amate la scrittura che vibra di musica e di ribellione, questo libro vi rimarrà addosso come il fischio di una chitarra distorta dopo un concerto in un locale troppo piccolo e troppo vero.

Glenn Gould – Biografia

Leggere una biografia di Glenn Gould significa entrare in un mondo che ha poco di convenzionale. Gould non è stato solo un pianista: è stato un pensatore, un provocatore, un uomo capace di rivoluzionare il rapporto tra musica e pubblico. La sua vita, raccontata in queste pagine, è un intreccio di talento fuori scala e di eccentricità che lo hanno reso unico.

Dalle prime esibizioni in Canada al debutto folgorante con le Variazioni Goldberg di Bach, fino alla decisione radicale di abbandonare i concerti dal vivo per dedicarsi solo alle registrazioni in studio: ogni scelta di Gould appare estrema, ma sempre coerente con la sua idea di musica. Quello che emerge dalla biografia non è solo il ritratto di un virtuoso, ma di un artista ossessionato dalla perfezione, dal controllo, dal desiderio di sottrarre la musica al rumore del mondo per renderla pura.

Personalmente, ho trovato affascinante la descrizione delle sue manie: i guanti per non toccare nulla, la sedia bassa e scricchiolante che si portava dietro ovunque, le pose da misantropo che però nascondevano una sensibilità profondissima. È impossibile non provare simpatia e un certo stupore davanti a un uomo che ha scelto la solitudine come via per comunicare meglio con milioni di ascoltatori.

Questa biografia non è solo per chi ama Bach o il pianoforte: è per chiunque creda che l’arte possa essere un atto radicale, persino scomodo. Gould non voleva piacere a tutti, voleva essere fedele alla sua visione. E a distanza di decenni, la sua musica continua a interrogarci e ad affascinarci.

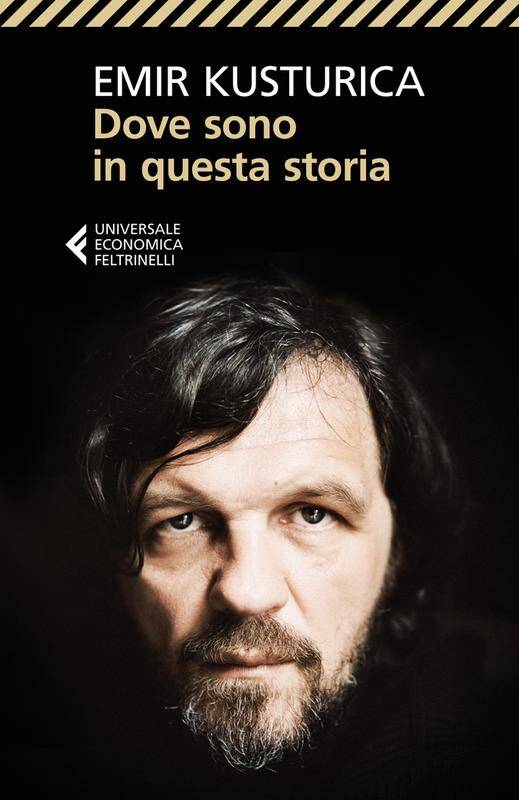

Dove sono in questa storia – Emir Kusturica

Leggere Emir Kusturica è un po’ come guardare un suo film: non sai mai bene dove finisce la realtà e dove inizia la poesia, l’assurdo o la memoria. In “Dove sono in questa storia” il regista serbo si racconta senza filtri, con quella scrittura irriverente e viscerale che gli appartiene.

Il libro è un mosaico di ricordi, riflessioni, momenti privati e pubblici: dall’infanzia a Sarajevo agli anni turbolenti della guerra nei Balcani, dalle amicizie con musicisti e artisti all’amore mai nascosto per la musica gitana. C’è il Kusturica regista premiato a Cannes, ma anche l’uomo che riflette sulla sua identità, sul destino del suo popolo e sul ruolo dell’arte in un mondo che spesso divora tutto.

Personalmente l’ho trovato un libro affascinante e spiazzante. Non è lineare, non è “ordinato”: si legge come un viaggio dentro una mente inquieta, capace di passare in poche righe dalla tragedia alla comicità surreale. A tratti sembra quasi di sentire la fanfara dei No Smoking Orchestra accompagnare le sue parole, come se ogni capitolo fosse un pezzo di colonna sonora.

È una lettura che consiglio a chi ama Kusturica e vuole capirlo oltre lo schermo, ma anche a chi cerca un libro che non sia mai banale, che scuota e che ti costringa a guardare la vita con occhi diversi. Alla fine, la domanda del titolo – “dove sono in questa storia?” – diventa anche la nostra.

Kiko Argüello 1988-2014

Questo libro non è una biografia nel senso classico, ma una raccolta di pensieri, testimonianze e momenti che raccontano quasi trent’anni della vita e dell’opera di Francisco “Kiko” Argüello, fondatore del Cammino Neocatecumenale.

Le pagine ci portano dentro un percorso spirituale e artistico, perché Kiko non è stato solo un catechista itinerante, ma anche un pittore, un musicista, un uomo che ha sempre cercato di unire fede e bellezza. Nel libro si respira proprio questo intreccio: le parole si alternano a immagini, riflessioni, omelie e ricordi che mostrano la dimensione profonda del suo carisma.

Personalmente, ho trovato interessante il tono diretto e mai accademico: non è un volume pensato per studiosi, ma per chi vuole entrare in contatto con la spiritualità del Cammino e con il vissuto concreto di chi lo ha animato. Non mancano passaggi intensi, in cui si sente la fragilità dell’uomo e allo stesso tempo la forza di una fede vissuta senza compromessi.

È un libro che parla soprattutto a chi conosce o ha incrociato il Cammino Neocatecumenale, ma anche chi è curioso di scoprire come la fede possa trasformarsi in arte e comunità troverà spunti sorprendenti. Più che lettura lineare, sembra un mosaico: e forse è proprio questa la sua forza, perché Kiko ha sempre visto la vita come un’opera da comporre insieme agli altri.

Niente panico, si continua a correre – Giovanni Storti

Giovanni Storti, che tutti conosciamo per le gag irresistibili con Aldo e Giacomo, qui torna a parlare della sua grande passione: la corsa. Ma lo fa a modo suo, con quello stile inconfondibile che mescola ironia, leggerezza e una sorprendente profondità.

In “Niente panico, si continua a correre” non troviamo schede tecniche o manuali di allenamento, ma storie di vita, di maratone affrontate con entusiasmo (e qualche acciacco), di avventure su strada e in natura. Giovanni racconta la corsa con lo stesso spirito con cui probabilmente affronta ogni cosa: con il sorriso, con autoironia e con quella capacità tutta sua di trasformare la fatica in aneddoto divertente.

Quello che rende questo libro speciale è che non parla solo a chi corre. Parla a chiunque abbia una passione che lo spinge ad andare avanti, nonostante il tempo che passa, gli imprevisti e il fiato corto. Leggerlo è come avere Giovanni al tuo fianco durante un allenamento lento: ti incoraggia, ti fa ridere, e ti ricorda che l’importante non è correre forte, ma continuare a correre.

Personalmente mi ha fatto venire voglia di affrontare la corsa con meno ansia da prestazione e più leggerezza. Perché alla fine, come dice lui, “niente panico”: la corsa non è solo cronometro, è libertà.

Jonas Jonasson – Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve

Ci sono libri che ti conquistano per la scrittura, altri per la storia. Questo ti prende con entrambe le mani e ti trascina in un’avventura folle, come il suo protagonista. Allan Karlsson compie cent’anni, festeggia controvoglia in una casa di riposo, poi decide di fare l’unica cosa sensata: scappare. Da quella finestra comincia una fuga improbabile, che diventa un viaggio rocambolesco tra valigette piene di soldi, gangster incapaci, elefanti e incontri assurdi.

Quello che mi ha divertito è il tono: leggero, ironico, quasi da favola nera. Allan non è un eroe, non è neppure un ribelle. È semplicemente un uomo che prende la vita come viene, con una filosofia disarmante: se succede qualcosa, si affronta; se non succede, tanto meglio. Una semplicità che, in fondo, è la sua arma più potente.

Il bello del libro, però, non è solo la trama picaresca. Sono i continui salti nel passato, che svelano come Allan, in modo del tutto casuale, sia stato testimone di eventi cruciali del Novecento: dalla bomba atomica alla Guerra Fredda, passando per incontri con dittatori e presidenti. Tutto raccontato con leggerezza, come se fosse normale ritrovarsi a brindare con Stalin o a consigliare Truman.

Personalmente, mi ha lasciato un sorriso malinconico. Perché sotto le gag e l’assurdità della storia, c’è un messaggio profondo: la vita è imprevedibile, non si può controllare tutto, e spesso è l’improvvisazione a salvarci. Allan, con la sua filosofia del “vediamo che succede”, finisce per essere più saggio di tanti intellettuali.

Non è un romanzo “raffinato”, ma è irresistibile: ti fa ridere, ti sorprende, e alla fine ti regala persino qualche spunto di saggezza. Un mix raro, che spiega perché sia diventato un successo mondiale.

Air. La storia di Michael Jordan – David Halberstam

Non è semplice scrivere di Michael Jordan senza scivolare nell’agiografia. Eppure Halberstam ci riesce, e forse è questo che mi ha colpito di più. Non sembra mai di leggere l’ennesimo libro che ti ricorda che Jordan era il più grande: lo sai già. Quello che scopri qui è come ci è arrivato e, soprattutto, quanto gli è costato.

Ho trovato affascinante il modo in cui l’autore racconta il “dietro le quinte”: non solo le schiacciate spettacolari o i tiri vincenti, ma le dinamiche nello spogliatoio, la pressione degli sponsor, la madre che resta punto fermo, il ruolo di Phil Jackson nel trasformare un campione solitario in leader di una squadra vincente. Jordan viene fuori come un uomo ossessionato dalla vittoria, incapace di accontentarsi, eppure sempre consapevole del peso enorme della sua immagine.

Quello che resta, leggendo, non è tanto il mito, ma l’umanità che traspare tra le righe. Scopri le sue fragilità, i momenti di dubbio, la tensione continua a mantenere il livello che tutti si aspettavano da lui. E allora ti accorgi che dietro “His Airness” c’è un ragazzo del North Carolina che non ha mai smesso di voler dimostrare di essere il migliore.

Per me questo libro non è solo una biografia sportiva: è un ritratto onesto di cosa significa convivere con la grandezza. Ti lascia addosso la sensazione che la leggenda di Jordan non stia solo nei voli sopra il ferro, ma nella capacità di reggere il peso di un intero mondo che guardava solo a lui.

George Orwell – 1984

Ci sono libri che sembrano scritti per il futuro, e 1984 è uno di questi. Ogni volta che lo riprendi in mano, ti accorgi che parla del presente, delle nostre vite, delle nostre paure collettive.

La storia di Winston Smith, uomo qualunque che prova a ribellarsi a un potere assoluto e invisibile, non è solo un racconto distopico: è un avvertimento. L’onnipresenza del Grande Fratello, la manipolazione del linguaggio attraverso la Neolingua, la riscrittura della storia… tutto sembra inquietantemente vicino alle dinamiche della nostra società, fatta di propaganda, fake news e controllo digitale.

Quello che mi ha sempre colpito è l’atmosfera di claustrofobia: leggere 1984 è come avere un peso sul petto, la sensazione che non ci sia via di fuga. Anche l’amore, che in tanti romanzi è salvezza, qui diventa fragile, destinato a spegnersi sotto la macchina del potere. È un libro che non ti consola: ti mette davanti allo specchio e ti dice che la libertà è fragile, che la verità può essere manipolata e che il pensiero critico è l’unica arma che ci resta.

La scrittura di Orwell è asciutta, precisa, senza fronzoli. Non ti distrae mai con lo stile: ti colpisce dritto, perché quello che conta è il messaggio. E forse è proprio questo che rende 1984 un classico: è un libro che non smetti di leggere con la testa, ma soprattutto con la pancia, perché ti fa arrabbiare, ti inquieta, ti lascia addosso la voglia di difendere la tua libertà.

Alla fine lo chiudi con una certezza: il mondo che racconta Orwell non è solo fantasia. È un pericolo che, in forme diverse, torna a bussare sempre. E sta a noi riconoscerlo prima che sia troppo tardi.

Johnny Depp. L’uomo dietro la maschera – Thomas Fuchs

Leggendo questo libro mi sono reso conto che di Johnny Depp conoscevo solo la superficie: il divo eccentrico, il pirata, l’icona di Hollywood. Qui invece emerge un volto diverso, più fragile e umano.

Quello che mi ha colpito è l’infanzia difficile, il sogno della musica naufragato e la sua ostinazione nel cercare sempre una strada alternativa, anche quando il cinema sembrava un ripiego. Ho apprezzato il fatto che Fuchs non si limita a raccontare il successo, ma indugia sulle cadute, sui dubbi, su quell’irrequietezza che spiega perché Depp abbia scelto spesso ruoli fuori dal coro.

A volte il libro sembra quasi un dialogo con un amico: scopri che dietro i riflettori c’è un uomo che ama i libri, che ha un rapporto complicato con la fama e che non si è mai sentito davvero a suo agio dentro l’etichetta di “sex symbol”.

Personalmente l’ho trovato un ritratto che restituisce spessore a una figura spesso ridotta a gossip e stereotipi. Mi ha fatto vedere Depp non solo come attore, ma come persona che ha sempre cercato di restare fedele a se stesso, anche pagando un prezzo alto.

Non è una biografia perfetta, ma ha il pregio di farti abbassare il volume dei riflettori e guardare oltre la maschera. E per me questo vale più di mille aneddoti da copertina.

Bob Dylan – Chronicles, Volume 1 (2004)

Chi si aspetta un’autobiografia classica da Bob Dylan, resterà spiazzato. Chronicles, Volume 1 non è una cronaca ordinata della sua carriera, ma un flusso di ricordi e impressioni che seguono più la logica della memoria che quella della storia. Ed è proprio questo che lo rende affascinante.

Dylan non ti prende per mano per raccontarti “la sua vita”: ti trascina dentro momenti precisi, come se aprisse vecchi cassetti della mente. Racconta gli esordi a New York, i locali fumosi dove cercava di farsi notare, le influenze musicali che lo hanno formato (da Woody Guthrie a Robert Johnson), ma anche periodi meno celebrati, come gli anni ’80, vissuti tra crisi creative e la ricerca di nuove direzioni.

Quello che mi ha colpito di più è il tono: diretto, sincero, a volte ironico, mai autocelebrativo. Dylan sembra quasi divertirsi a smontare il mito di “Bob Dylan” e a mostrarsi come un uomo qualunque che si trova, quasi per caso, a diventare una leggenda. Parla di musica, ma anche di letteratura, politica, incontri casuali che cambiano un destino.

La scrittura è sorprendente: poetica senza essere artificiosa, capace di passare dal dettaglio più concreto (una stanza, una canzone alla radio, un volto incrociato in strada) a riflessioni profonde sulla libertà, sulla fama e sull’arte. È come se nelle pagine di Chronicles sentissi la stessa voce che c’è nelle sue canzoni: enigmatica ma lucidissima.

Non è un libro per chi cerca la cronaca “precisa” di una carriera. È piuttosto un’esperienza di immersione nella sensibilità di un artista che ha sempre preferito le domande alle risposte. Quando lo chiudi, hai la sensazione di aver passato del tempo accanto a Dylan, senza filtri né interviste: solo tu, lui e i suoi ricordi, buttati lì con naturalezza.

In definitiva, Chronicles, Volume 1 è un libro che illumina il mito senza mai spegnerne il mistero. E forse è proprio questo il suo valore: ricordarci che Dylan resta, ancora oggi, uno dei narratori più grandi e sfuggenti del nostro tempo.

Jack Kerouac – Sulla strada (1957)

Ci sono libri che non sono solo romanzi, ma veri e propri viaggi. Sulla strada è uno di questi. Jack Kerouac non racconta una trama lineare: ti catapulta in un’America in movimento, tra autostrade infinite, bar fumosi, incontri fugaci e sogni che bruciano veloci.

Il protagonista Sal Paradise è lo specchio dello stesso Kerouac, e con lui attraversiamo il paese seguendo Dean Moriarty, amico e fratello spirituale, incarnazione della libertà totale e della follia vitale. Non ci sono mappe: solo la voglia di andare, spinti da musica jazz, benzina e una sete inesauribile di vita.

Quello che mi ha colpito personalmente è la scrittura: sincopata, febbrile, a volte quasi improvvisata come un assolo di sax. Non ti concede pause, ti trascina in un flusso che somiglia a un viaggio in macchina senza soste, con i finestrini abbassati e il vento che ti schiaffeggia la faccia. È un libro che non puoi leggere “comodo”: ti porta via, ti sporca le mani di polvere e ti lascia con l’adrenalina addosso.

Certo, Sulla strada non è un libro perfetto. A volte sembra dispersivo, ripetitivo, quasi confuso. Ma è proprio lì la sua forza: non vuole raccontare una storia ben costruita, vuole farti sentire addosso la fame di libertà, la rabbia di una generazione che rifiutava le regole e cercava un senso diverso.

Alla fine lo chiudi e ti resta una strana nostalgia per qualcosa che non hai mai vissuto: la giovinezza ribelle, i viaggi senza meta, le notti passate a inseguire parole, musica e sogni impossibili.

Per me, Sulla strada non è solo un libro da leggere: è un’esperienza. Un invito a mollare il freno a mano, almeno una volta, e scoprire dove ti porta la strada.

Jack Kerouac – Sulla strada (1957)

Ci sono libri che non sono solo romanzi, ma veri e propri viaggi. Sulla strada è uno di questi. Jack Kerouac non racconta una trama lineare: ti catapulta in un’America in movimento, tra autostrade infinite, bar fumosi, incontri fugaci e sogni che bruciano veloci.

Il protagonista Sal Paradise è lo specchio dello stesso Kerouac, e con lui attraversiamo il paese seguendo Dean Moriarty, amico e fratello spirituale, incarnazione della libertà totale e della follia vitale. Non ci sono mappe: solo la voglia di andare, spinti da musica jazz, benzina e una sete inesauribile di vita.

Quello che mi ha colpito personalmente è la scrittura: sincopata, febbrile, a volte quasi improvvisata come un assolo di sax. Non ti concede pause, ti trascina in un flusso che somiglia a un viaggio in macchina senza soste, con i finestrini abbassati e il vento che ti schiaffeggia la faccia. È un libro che non puoi leggere “comodo”: ti porta via, ti sporca le mani di polvere e ti lascia con l’adrenalina addosso.

Certo, Sulla strada non è un libro perfetto. A volte sembra dispersivo, ripetitivo, quasi confuso. Ma è proprio lì la sua forza: non vuole raccontare una storia ben costruita, vuole farti sentire addosso la fame di libertà, la rabbia di una generazione che rifiutava le regole e cercava un senso diverso.

Alla fine lo chiudi e ti resta una strana nostalgia per qualcosa che non hai mai vissuto: la giovinezza ribelle, i viaggi senza meta, le notti passate a inseguire parole, musica e sogni impossibili.

Per me, Sulla strada non è solo un libro da leggere: è un’esperienza. Un invito a mollare il freno a mano, almeno una volta, e scoprire dove ti porta la strada.

Stephen King – Incubi & Deliri

Con Incubi & Deliri Stephen King torna a fare quello che gli riesce meglio: raccontare storie brevi che ti rimangono addosso molto più a lungo del tempo che ci metti a leggerle. È una raccolta che contiene di tutto: horror puro, noir, omaggi letterari, piccoli esperimenti narrativi che mostrano l’incredibile versatilità di King.

Ci sono racconti che sembrano episodi di un film mai girato, con atmosfere cupe e finali improvvisi; altri che hanno un tono quasi ironico, ma sempre inquietante. King sa passare da una partita di baseball all’apparizione di un mostro, da un omaggio ad Arthur Conan Doyle a un incubo moderno che sembra uscito dal telegiornale.

Quello che colpisce, leggendo, è la varietà. Non tutti i racconti hanno lo stesso peso – alcuni sono piccoli divertissement, altri invece veri e propri gioielli – ma nel complesso il libro è un viaggio dentro la mente di uno scrittore che si diverte a spaventare e sorprendere. Personalmente, mi hanno colpito quelli in cui l’orrore si mescola con la quotidianità: quando il male non arriva da un mostro, ma da una scelta sbagliata o da un dettaglio che non avresti notato.

La scrittura è la solita di King: diretta, senza fronzoli, capace di trascinarti dentro la scena in poche righe. Alcuni racconti sembrano scritti solo per intrattenere, altri invece scavano più a fondo, lasciandoti una riflessione amara sul lato oscuro della realtà.

Incubi & Deliri non è la raccolta più compatta di King, ma è una delle più ricche. È come aprire una scatola di cioccolatini al veleno: non sai mai cosa troverai, ma quasi sempre ti lascia un retrogusto che non dimentichi.

John Green – Cercando Alaska (2005)

Ci sono libri che ti arrivano addosso quando meno te lo aspetti, e Cercando Alaska è uno di quelli. Non è solo un romanzo per ragazzi, anche se nasce come young adult: è una storia di crescita, di amicizia e di perdita che colpisce chiunque, a qualsiasi età.

Il protagonista, Miles Halter, detto “Ciccio”, lascia la vita tranquilla di casa per entrare in un collegio in Alabama. Lì incontra nuovi amici, scherzi goliardici, prime trasgressioni e soprattutto Alaska Young, la ragazza che sembra vivere dieci vite tutte insieme: magnetica, intelligente, contraddittoria, fragile. Alaska diventa per Miles un universo da esplorare, il suo punto di riferimento e insieme la sua ossessione.

La forza del libro sta tutta nel contrasto tra leggerezza e tragedia. Ci sono momenti spensierati, quasi comici, e poi all’improvviso la vita presenta il conto, in maniera improvvisa e definitiva. John Green è bravissimo a raccontare l’adolescenza per quello che è: un’età fatta di assoluti, di passioni estreme, di sentimenti che ti travolgono e ti cambiano per sempre.

Quello che mi ha colpito personalmente è come il romanzo affronti la perdita e il senso di colpa. Non è mai moralista, non offre risposte semplici: ti mette davanti alla realtà che crescere significa anche imparare a convivere con il dolore, senza necessariamente spiegarlo o risolverlo.

La scrittura è semplice ma incisiva, con quella capacità di Green di trasformare dialoghi quotidiani in frasi che ti restano dentro. È un libro che ti fa sorridere e piangere quasi nella stessa pagina, che ti lascia addosso una nostalgia strana, come se anche tu avessi passato un’estate indimenticabile al collegio di Culver Creek.

Cercando Alaska non è perfetto—alcuni passaggi possono sembrare costruiti per emozionare a tutti i costi—ma è sincero. Ed è questo che conta. Alla fine, lo chiudi con la sensazione che crescere significhi imparare ad accettare l’assenza, senza smettere di cercare la bellezza che resta.

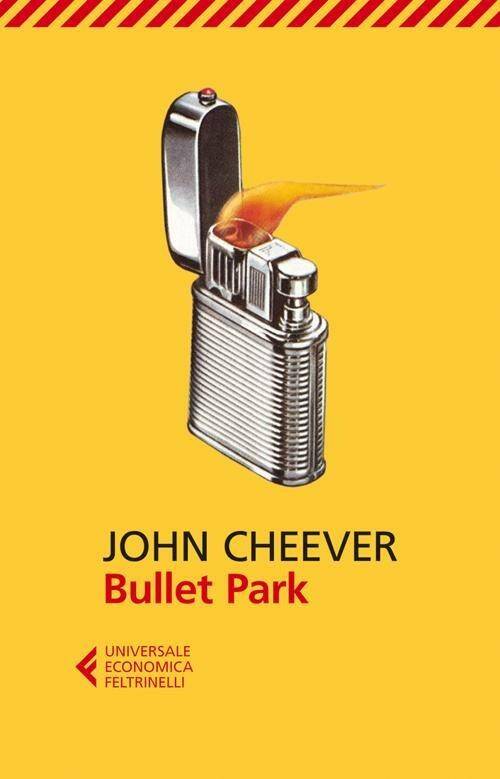

John Cheever – Bullet Park (1969)

Bullet Park è un libro che all’inizio sembra raccontarti la solita provincia americana: villette ordinate, giardini curati, famiglie modello. Ma basta poco per accorgersi che sotto quella patina perfetta cova un malessere profondo, un disagio che John Cheever sa descrivere come pochi altri.

Il protagonista, Eliot Nailles, è un uomo qualunque, padre di famiglia, che prova a vivere secondo le regole: lavora sodo, ama il figlio, si attiene al copione del buon cittadino. Ma intorno a lui si respira un’aria di inquietudine, come se il quartiere stesso fosse intrappolato in una gabbia di apparenze. A rendere tutto ancora più disturbante arriva Paul Hammer, il nuovo vicino: un uomo tormentato, ossessionato, con un compito oscuro che incombe su di lui.

Il romanzo diventa così una riflessione tagliente sull’America del benessere e sulla sua ipocrisia. Cheever non si limita a criticare: ti trascina in una narrazione che alterna momenti di satira feroce a pagine quasi allucinate, in cui senti il peso della follia che incombe. È un libro che sembra partire piano e poi ti mette addosso un’angoscia crescente, fino a un finale disturbante, che lascia il lettore sospeso.

Personalmente, quello che mi ha colpito di più è come Cheever riesca a trasformare il “banale” in qualcosa di minaccioso. Le strade tranquille di Bullet Park diventano scenario di alienazione e violenza simbolica, i personaggi sono specchi deformati di noi stessi: tutti cercano un senso, ma finiscono intrappolati nei rituali quotidiani.

Bullet Park non è un romanzo facile, non è da leggere a cuor leggero. È un viaggio nei lati oscuri della normalità, un libro che ti costringe a guardare oltre la facciata. Se Falconer raccontava la prigione reale, qui Cheever descrive quella invisibile, fatta di sorrisi educati e giardini ordinati.

Alla fine lo chiudi con addosso un senso di disagio e lucidità insieme: come se avessi guardato da vicino un microcosmo che somiglia fin troppo al nostro.

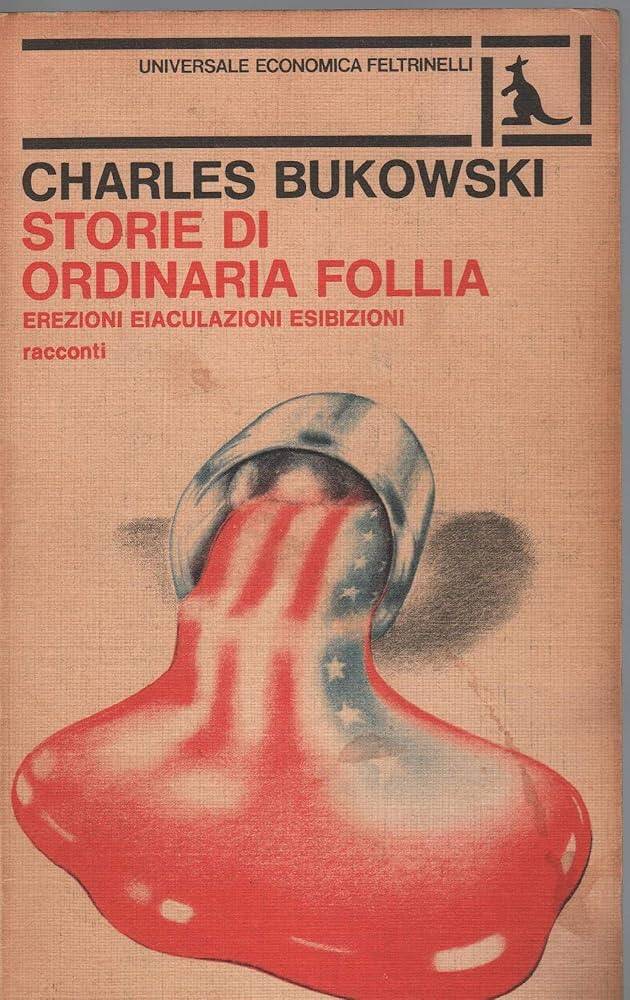

Charles Bukowski – Storie di ordinaria follia (1972)

Storie di ordinaria follia non è un libro, è una ferita aperta. Bukowski raccoglie racconti che sono schegge della sua vita: sesso, alcol, corse ai cavalli, camere sporche, donne incontrate e perse in un attimo. È un universo popolato da personaggi alla deriva, tutti accomunati da un desiderio disperato di sopravvivere a un mondo indifferente.

La sua scrittura è brutale e poetica insieme. Una frase ti fa ridere per la sua volgarità spudorata, quella dopo ti lascia addosso un’amarezza che pesa come un macigno. Non c’è alcun tentativo di abbellire la realtà: Bukowski la spiattella in faccia così com’è, con tutta la sua sporcizia e la sua bellezza nascosta.

Quello che colpisce, leggendo questi racconti, è la sincerità. Nessun filtro, nessuna morale, nessuna voglia di piacere al lettore. Solo la voce di un uomo che ha visto il fondo e ha deciso di raccontarlo. Eppure, dentro quella crudezza, c’è una sensibilità enorme: nei silenzi, negli sguardi dei suoi personaggi, nella consapevolezza che la vita spesso è una sconfitta, ma vale la pena viverla lo stesso.

Personalmente, ho trovato Storie di ordinaria follia un libro che brucia. Non è comodo, non è rassicurante: ti trascina tra bar malfamati e stanze d’albergo fatiscenti, ma ogni tanto ti regala anche una riga di pura poesia che ti resta impressa per sempre. È un libro che divide: o lo ami o lo odi. Io l’ho amato, perché dentro quella sporcizia ho trovato più verità che in tanti romanzi “puliti”.

Alla fine, chiudi il libro con la sensazione di aver passato una notte intera a bere con Bukowski: stanco, devastato, ma con gli occhi un po’ più aperti sul mondo.

Il gabbiano Jonathan Livingston – Richard Bach

Ci sono libri che leggi in poche ore, ma che ti restano addosso per una vita intera. Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach è uno di quei testi che non hanno bisogno di mille pagine per lasciare un segno: con la semplicità di una favola, racconta la sete di libertà, il coraggio di essere diversi e la bellezza di inseguire i propri sogni, anche quando tutti ti dicono di smettere.

Jonathan non è un gabbiano come gli altri. Mentre il suo stormo pensa solo a sopravvivere e a cercare cibo, lui vuole volare più in alto, più veloce, scoprire cosa si nasconde oltre i limiti. La sua ribellione lo porta all’isolamento, ma anche a una scoperta più grande: che la vera libertà non è soltanto superare gli ostacoli esterni, ma credere in se stessi fino in fondo.

La forza di questo libro sta nella sua immediatezza. Non servono spiegazioni filosofiche complicate: ogni pagina è una metafora trasparente della vita. Leggendolo, mi sono rivisto in quei momenti in cui non ti accontenti, in cui senti che devi spingerti oltre anche a costo di sbagliare o restare solo. È un inno al coraggio e alla perseveranza, ma anche alla bellezza di volare per il puro gusto di farlo.

Il gabbiano Jonathan Livingston è un piccolo classico che non invecchia, perché parla a chiunque abbia sognato di essere libero. E ogni volta che lo riprendi in mano, ti ricorda una cosa semplice e potente: i limiti spesso sono solo quelli che ci imponiamo da soli.

Don Winslow – L’inverno di Frankie Machine (2006)

L’inverno di Frankie Machine è uno di quei romanzi che ti agganciano subito e non ti mollano fino all’ultima pagina. Don Winslow costruisce un noir moderno, elegante e spietato, con un protagonista che resta nella memoria: Frank Machianno, detto Frankie Machine.

Frankie è un ex killer della mafia, ora sessantenne, che prova a vivere una vita “normale” a San Diego: gestisce un negozio di esche da pesca, affitta sedie a sdraio sulla spiaggia, si prende cura della figlia, della compagna e perfino dell’ex moglie. Una sorta di vecchio leone che ha trovato il suo equilibrio. Ma ovviamente il passato non si dimentica di lui. Una chiamata, un vecchio debito, e all’improvviso Frankie si ritrova di nuovo immerso nel mondo criminale che pensava di aver lasciato alle spalle.

Quello che rende il libro speciale non è solo la trama avvincente, ma il modo in cui Winslow scava dentro il personaggio. Frankie non è un supereroe: è un uomo con un codice d’onore, con rimorsi e paure, che affronta i fantasmi della sua vita. La sua malinconia, il peso delle scelte passate e la consapevolezza che il tempo non gioca a suo favore, lo rendono incredibilmente umano.

La scrittura è asciutta, cinematografica, piena di ritmo. Ogni capitolo sembra una scena pronta per il grande schermo, e non a caso il romanzo ha attirato l’attenzione di Hollywood. Ma quello che rimane, oltre all’azione, è l’atmosfera: un inverno metaforico, fatto di resa dei conti, di vecchi amici che diventano nemici, e della sensazione che tutto stia per chiudersi.

Personalmente, ho trovato in L’inverno di Frankie Machine un libro che va oltre il noir: è un romanzo sul tempo che passa, sull’impossibilità di scappare da chi siamo stati. Frankie è un personaggio che avresti voglia di conoscere davvero: duro ma leale, stanco ma ancora lucido, disilluso ma non del tutto arreso.

Alla fine lo chiudi con un mix di ammirazione e malinconia, come se avessi salutato un vecchio amico che sai non rivedrai più. Winslow firma uno dei suoi romanzi più intensi, e dimostra che il noir può essere non solo intrattenimento, ma anche grande letteratura.

Dave Eggers – Opera struggente di un formidabile genio (2000)

Ci sono libri che ti spiazzano fin dalle prime pagine, e questo è uno di quelli. Opera struggente di un formidabile genionon è un romanzo classico, non è un’autobiografia in senso stretto, ma un esperimento narrativo che alterna ironia, dolore, autoironia e invenzione. Dave Eggers racconta la propria storia: a 21 anni perde entrambi i genitori a poche settimane di distanza e si ritrova a crescere il fratellino Toph come se fosse suo figlio. Da lì parte un racconto che è allo stesso tempo intimo e universale.

La forza del libro sta nel suo tono. Eggers non piange addosso al lettore, non indulge nel melodramma: anzi, riesce a parlare di morte e lutto con un’ironia feroce, mescolando il tragico al surreale. A volte sembra di leggere un memoir, altre volte un flusso di coscienza alla Kerouac, altre ancora un manuale di auto-sopravvivenza. Eppure, dietro le trovate narrative e il linguaggio scanzonato, si sente sempre la ferita vera, profonda.

Personalmente, la parte che colpisce di più è il rapporto con Toph: un fratello che diventa figlio, una responsabilità enorme vissuta tra ansie, paure e amore incondizionato. È in quelle pagine che l’ironia lascia spazio alla tenerezza, e il libro ti travolge con la sua autenticità.

Eggers gioca molto anche con il lettore: rompe la quarta parete, inserisce prefazioni lunghissime, si diverte a sabotare la struttura stessa del libro. Può risultare caotico, ma è proprio questo caos che restituisce l’energia della sua voce. È come se volesse dirti: “la vita è ingovernabile, quindi non cercare un ordine perfetto qui dentro”.

Opera struggente di un formidabile genio è un libro che divide: c’è chi lo ama alla follia e chi lo trova eccessivo. Ma una cosa è certa: è un’opera unica, piena di vita, dolore, ironia e invenzione. Non ti lascia indifferente.

Alla fine, lo chiudi con due sensazioni contrastanti: la malinconia per la tragedia che racconta, e l’ammirazione per l’energia creativa con cui Eggers ha saputo trasformarla in letteratura. È struggente, sì. Ed è anche geniale, a modo suo.

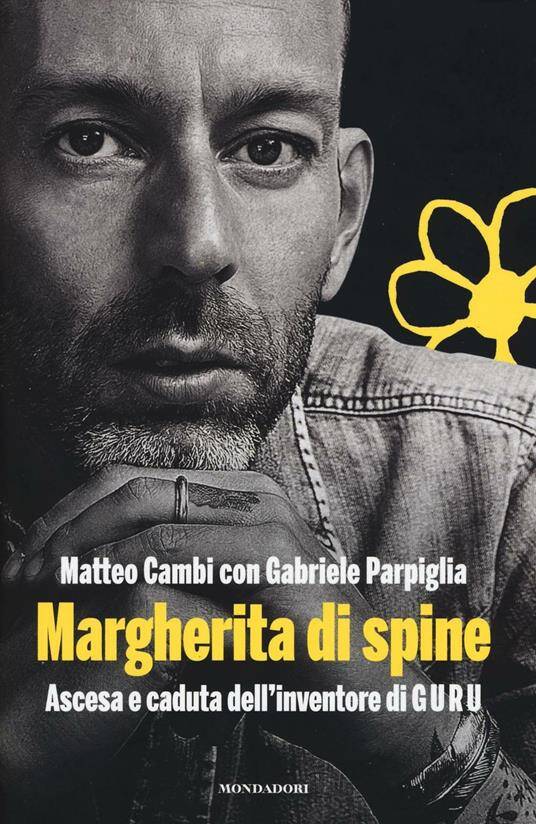

Matteo Cambi – Margherita di spine

Margherita di spine è un libro che ti entra dentro come una serata vissuta troppo in fretta, piena di luci, euforia e poi il buio improvviso. Matteo Cambi racconta la sua vita senza mezze misure: l’ascesa rapidissima con il marchio GURU, diventato un’icona pop negli anni Duemila, e la caduta altrettanto veloce, tra droghe, soldi buttati e un carcere che arriva a presentare il conto.

Leggerlo è come stare accanto a lui mentre ti confessa tutto, senza filtri. C’è l’entusiasmo ingenuo di quando si accorge che la sua margherita sta diventando un simbolo internazionale, con sponsor e celebrità che lo cercano. Poi arrivano le notti folli, gli eccessi che sembrano non avere mai fine, fino a trasformarsi in una gabbia. Alcuni passaggi fanno male: la dipendenza raccontata con crudezza, i momenti in cui la cocaina diventa ossessione quotidiana, i rapporti umani che si sgretolano.

Quello che colpisce è che Cambi non si nasconde dietro giustificazioni. Ammette gli errori, mette in mostra le fragilità, e proprio per questo riesce a farsi ascoltare. Non è un libro di moda, né un’agiografia: è la testimonianza di una vita vissuta troppo in fretta, e di quanto il successo possa diventare veleno quando manca l’equilibrio.

Personalmente, l’ho letto come una grande parabola: la corsa in alto, il precipizio e poi il tentativo di rimettere insieme i pezzi. Alla fine resta una sensazione amara ma anche positiva: se c’è una caduta, c’è anche la possibilità di rialzarsi. E questo, al di là dei dettagli più scandalosi, è il vero messaggio che lascia.

Margherita di spine non è un libro elegante né “letterario”, ma è autentico. Ti sbatte in faccia una storia vera, con le sue contraddizioni, e ti ricorda che la vita non perdona gli eccessi, ma sa sempre offrire una seconda possibilità.

Jack London – Martin Eden (1909)

Ci sono libri che non ti lasciano più, che ti entrano dentro come un amico ingombrante, e Martin Eden è uno di questi. Non è solo un romanzo, è un pugno nello stomaco e insieme un inno alla passione e alla lotta. Jack London racconta la storia di un giovane marinaio che sogna di diventare scrittore, e nel farlo mette dentro tutto: l’ambizione, la fame di conoscenza, l’amore che diventa ossessione, la ribellione contro le classi sociali e il prezzo altissimo che si paga per inseguire un sogno.

Leggerlo è come accompagnare Martin nella sua corsa disperata: da autodidatta che divora libri per colmare i suoi vuoti culturali, fino al riconoscimento come scrittore, arrivato però quando ormai la sua anima è spezzata. È un viaggio pieno di passione e sacrifici, ma anche di disillusione: perché più Martin sale, più si accorge che la società che voleva conquistare non ha niente di autentico da offrirgli.

Quello che mi ha colpito di più, personalmente, è il realismo crudo con cui London racconta la fatica di chi prova a costruirsi da zero. Non c’è retorica: c’è sudore, rifiuti editoriali, porte in faccia, fame vera. E poi c’è l’amore per Ruth, che diventa il motore di tutto e allo stesso tempo il simbolo della frattura tra il mondo semplice da cui Martin proviene e quello “alto” a cui aspira.

Il finale, amaro e inevitabile, non è solo la conclusione di una parabola individuale, ma una riflessione potentissima sulla società e sui suoi inganni: la fama che arriva quando non serve più, il successo che non guarisce le ferite interiori. È una lezione che resta attuale oggi come allora.

Martin Eden è un romanzo che ti prende per la gola: ti fa tifare, soffrire, arrabbiarti, e alla fine ti lascia addosso una malinconia che non si dimentica. Non è un libro comodo, ma è uno di quelli che ti cambia, che ti costringe a guardarti dentro e a chiederti quanto sei disposto a sacrificare per i tuoi sogni.

Jack London ci mette la sua vita in queste pagine, e si sente. Forse è per questo che ancora oggi, più di un secolo dopo, Martin Eden resta così vivo e bruciante.

Luciano Ligabue – Fuori e dentro il borgo (1997)

Fuori e dentro il borgo è stato il primo libro di Luciano Ligabue, uscito nel 1997. Non è un romanzo, non è un’autobiografia classica: è una raccolta di racconti e riflessioni che profumano di provincia emiliana, di bar di paese, di notti passate a sognare un altrove e di mattine passate a fare i conti con la realtà.

Leggerlo è un po’ come ascoltare un disco acustico del Liga: diretto, senza filtri, con quella lingua semplice che non cerca di impressionare ma di arrivare dritta al cuore. Ogni pagina porta con sé la stessa urgenza che trovi nelle sue canzoni: storie di amicizie, di prime volte, di piccole ribellioni e grandi malinconie.

Quello che mi ha colpito di più è la sincerità. Ligabue non gioca a fare lo scrittore “colto”: scrive come parla, e per questo riesce a farti sentire a casa. Dentro il borgo ci sono personaggi e situazioni che conosciamo tutti: l’amico che ti trascina in guai assurdi, la ragazza che ti resta dentro per anni, le giornate in cui sogni di scappare ma finisci sempre per tornare. È la provincia italiana in tutta la sua bellezza e la sua claustrofobia.

Non tutto funziona alla perfezione: alcuni racconti scorrono veloci e lasciano la voglia di saperne di più, altri si appoggiano troppo alla battuta. Ma nel complesso c’è un’anima fortissima: quella di un artista che, anche con la penna, riesce a raccontare le emozioni comuni con una forza che le rende universali.

Fuori e dentro il borgo non è un libro che cambia la letteratura, ma è un libro che sa parlare di vita vera. Ti fa sorridere, ti fa ricordare, a volte ti fa anche un po’ male. Ed è proprio lì che sta la sua magia: nella capacità di rendere importante quello che spesso liquidiamo come “banale quotidiano”.

Alla fine lo chiudi con la sensazione di aver passato un paio d’ore a chiacchierare con il Liga seduto a un tavolo di provincia, tra birre, sigarette e storie che conosci anche tu.

Luigi Giussani – L’Io rinasce in un incontro

Ci sono libri che non si leggono semplicemente: si vivono, perché parlano direttamente alla parte più intima di noi. L’Io rinasce in un incontro di don Luigi Giussani è uno di questi. Non è un testo che scorre come un romanzo, ma una raccolta di riflessioni nate dagli incontri e dagli insegnamenti del fondatore di Comunione e Liberazione. E proprio la parola “incontro” è la chiave che apre ogni pagina.

Il tema centrale è chiaro: l’io non basta a se stesso. Non si costruisce nel vuoto, né nell’autosufficienza, ma nel rapporto vivo con l’altro, e in ultima istanza con Cristo. Giussani lo dice con la passione che lo ha sempre contraddistinto: la fede non è un concetto astratto, ma un fatto concreto che irrompe nella vita e la cambia.

La forza del libro sta nella sua immediatezza. Nonostante la densità dei temi, non sembra mai un trattato teologico: è piuttosto una conversazione accesa, piena di domande che pungono e risposte che nascono dall’esperienza concreta. Ogni capitolo ha la freschezza di una testimonianza, più che di una lezione accademica.

Certo, non è una lettura “leggera”: richiede attenzione e disponibilità a lasciarsi provocare. Ma chi accetta questa sfida trova pagine capaci di rimettere in discussione certezze, di ridare valore a parole spesso svuotate come “libertà”, “amore”, “comunità”.

Personalmente, quello che colpisce di più è l’insistenza di Giussani sul fatto che la fede non è un rifugio per pochi devoti, ma una possibilità di rinascita per ogni uomo. L’incontro di cui parla non è mai generico, ma concreto, fatto di volti, amicizie, legami che ridanno vita all’io.

L’Io rinasce in un incontro è un libro che non lascia indifferenti. Può dividere, può spiazzare, ma ha la forza rara di portarti a fare i conti con te stesso. E in tempi in cui l’io sembra spesso smarrito, questa proposta di rinascita attraverso l’incontro diventa più che mai attuale.

Bruno Brunod – Skyrunner. Il corridore del cielo (2015)

Ci sono biografie che raccontano una carriera sportiva e altre che raccontano un modo di vivere. Skyrunner. Il corridore del cielo di Bruno Brunod appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non è solo la storia di un atleta, ma il ritratto di un uomo che ha saputo trasformare la fatica in libertà e la montagna in casa.

Brunod, valdostano e leggenda dello skyrunning, si racconta con semplicità e sincerità, senza enfasi né autocompiacimento. La sua è la voce di chi ha corso sulle creste più alte del mondo non per la gloria, ma per un bisogno interiore. Pagina dopo pagina emerge la sua filosofia: correre non per vincere sugli altri, ma per misurarsi con sé stesso e con la natura.

Il libro ripercorre le tappe fondamentali: dagli inizi umili, alla scoperta della corsa in montagna, fino ai record leggendari come quello del Cervino nel 1995. Ma non mancano i momenti difficili: gli infortuni, la fatica quotidiana, le rinunce. Brunod non nasconde nulla, e proprio questa onestà lo rende credibile e vicino anche a chi non ha mai messo piede su un sentiero alpino.

La scrittura è lineare e scorrevole, pensata per arrivare a tutti. Non servono termini tecnici né retorica sportiva: ogni capitolo trasmette la passione pura per la montagna e il rispetto per la natura. C’è una spiritualità laica che attraversa tutto il libro: la corsa come forma di preghiera silenziosa, come ricerca di sé.

Skyrunner è un libro che parla di sport, certo, ma soprattutto di vita. È una lettura che può ispirare chi corre, chi cammina o semplicemente chi cerca una spinta per affrontare le proprie salite quotidiane.

Alla fine resta una sensazione precisa: che correre tra i cieli non è solo privilegio dei grandi campioni, ma un modo di guardare il mondo. E Bruno Brunod ce lo racconta con la sincerità di chi ha vissuto davvero ogni passo.

Massimo Padalino – Storie di ordinaria follia rock (Giunti, 2019)

C’è chi racconta il rock partendo dagli accordi e dai dischi, e chi preferisce scavare nel suo lato più oscuro, grottesco e irresistibile. Massimo Padalino sceglie questa seconda strada con Storie di ordinaria follia rock, una raccolta di episodi che mette a nudo il mito e la fragilità delle rockstar. Non un saggio musicale classico, ma un mosaico di aneddoti che mostrano il rock nella sua essenza più estrema: libertà, eccesso, autodistruzione.

Lo stile di Padalino è veloce, diretto, quasi orale. Non cerca di fare critica musicale né di costruire un’enciclopedia: preferisce restituire il sapore delle storie che circolano dietro le quinte, quelle che passano di bocca in bocca e che diventano leggenda. Leggendo sembra di avere accanto un amico che ti racconta “le più folli che abbia mai sentito”, senza filtri e senza giudizi moralisti.

Tre episodi da non perdere

-

Keith Moon e l’autodistruzione come arte: il batterista degli Who, famoso per i suoi eccessi, una notte decide di far saltare in aria il bagno dell’hotel con dei petardi. Risultato: mezza ala dell’edificio devastata e Moon che ne esce come se nulla fosse. Una scena che spiega meglio di mille parole cosa significasse vivere “da rockstar” negli anni Settanta.

-

Ozzy Osbourne e il pipistrello: uno degli episodi più iconici e disgustosi del rock. Durante un concerto, Ozzy morde la testa di un pipistrello lanciato sul palco da un fan, convinto fosse un giocattolo di gomma. Un gesto che diventerà simbolo della sua carriera, ma che gli costerà anche una corsa in ospedale per vaccinazioni d’urgenza.

-

Jim Morrison e la furia del palco: il “Re Lucertola” che trasforma i concerti dei Doors in veri riti pagani. Tra arresti, provocazioni e improvvisazioni selvagge, Padalino racconta episodi che mostrano quanto Morrison non recitasse un ruolo: viveva davvero ogni concerto come un’estasi al limite tra arte e autodistruzione.

Perché leggerlo

Storie di ordinaria follia rock non è un libro per chi cerca spiegazioni tecniche o storie “ufficiali”. È un libro che cattura lo spirito del rock nella sua dimensione più umana, quella fatta di eccessi, scelte sbagliate e momenti assurdi che hanno costruito la leggenda.

È perfetto per chi ama sbirciare dietro il sipario e scoprire che dietro le canzoni che hanno cambiato la storia c’erano persone imperfette, geniali e spesso autodistruttive. Padalino non li santifica e non li condanna: si limita a raccontare, con la leggerezza di chi sa che, in fondo, il rock è anche questo.

Un libro che si legge d’un fiato e che lascia addosso la sensazione di aver passato una serata al bar con un gruppo di musicisti che hanno visto l’inferno e ne sono usciti con una storia da raccontare.

Ralph "Sonny" Barger – Corri fiero vivi libero

Leggere Corri fiero vivi libero è come salire in sella a una Harley e farsi portare via da una voce che sa di benzina, polvere e cicatrici. Ralph “Sonny” Barger, fondatore degli Hells Angels di Oakland, non scrive un romanzo, ma una sorta di manuale di vita che mescola autobiografia, filosofia da biker e consigli spicci per affrontare il mondo senza piegarsi.

Il tono è diretto, quasi brutale: Barger non addolcisce nulla, racconta la sua esperienza tra fratellanza, strada, carcere, malattie e mille cadute, sempre con lo stesso messaggio in testa – vivere liberi, fieri e fino in fondo. Non c’è retorica, non c’è patina romantica: quello che traspare è la mentalità di chi ha costruito la propria esistenza sulla lealtà, sull’orgoglio e sulla voglia di non farsi ingabbiare da nessuno.

Alcuni passaggi sembrano quasi aforismi da tatuarsi addosso, altri hanno il peso di chi sa che la vita ti può schiacciare se non la affronti con coraggio. È un libro che può piacere a chi ama le moto e la cultura biker, ma che in realtà va oltre: è un inno all’indipendenza e alla resilienza, raccontato da un uomo che di compromessi ne ha fatti pochi.

Non è un testo perfetto – a volte ripetitivo, a volte troppo spiccio – ma ha un pregio raro: parla senza filtri. Non c’è la voce di un giornalista o di un ghostwriter a renderlo più elegante: è Barger, crudo e vero, che ti dice la sua.

Alla fine, chiudi Corri fiero vivi libero con la sensazione di aver ascoltato un vecchio biker al bar, uno che ha visto più cose di quante tu possa immaginare, e che ti lascia un consiglio semplice ma potente: non vivere a metà, non accettare catene, non smettere mai di correre libero.

Linus – Fino a quando

Leggere Fino a quando è stato un po’ come accendere la radio in piena notte e sentire una voce familiare che ti parla a bassa voce. Linus qui non si nasconde dietro al personaggio, non fa il conduttore brillante di Radio Deejay: racconta sé stesso, la sua storia, i ricordi di una vita passata tra vinili, dirette, amicizie, dolori e quel microfono che da sempre lo accompagna come una seconda pelle.

La cosa che mi ha colpito di più è il tono: semplice, diretto, quasi confidenziale. Non sembra di leggere un libro, ma di ascoltare un amico che ti prende da parte e ti dice: “oh, guarda che il tempo passa, e bisogna farci i conti”. C’è leggerezza, certo, ma anche tanta consapevolezza. Il titolo, Fino a quando, è la chiave di tutto: fino a quando possiamo fare le cose che amiamo? Fino a quando avremo tempo? Fino a quando riusciremo a raccontarci senza paura?

Non è un’autobiografia classica piena di date e cronologie, e per fortuna. È piuttosto un flusso di ricordi e pensieri che vanno dagli esordi nelle radio libere ai giorni di oggi, con lo stesso filo conduttore: la musica come salvezza, e la radio come luogo dell’anima.

Non tutto è perfetto: a volte sembra che Linus vada più a sentimento che a struttura, e alcune pagine scorrono troppo in fretta. Ma è proprio questa spontaneità a renderlo autentico. Non è un libro che ti insegna qualcosa di accademico, ma che ti ricorda quanto sia importante vivere con passione e restare fedeli a quello che ci fa stare bene.

Alla fine, chiudi il libro con la sensazione di aver passato un paio d’ore con una persona vera, che non ha paura di mostrarsi fragile e umana. E questo, oggi, vale molto più di tanti artifici letterari.

Mosquitoland – David Arnold

Ci sono romanzi che sembrano scritti per i ragazzi, ma che in realtà ti parlano a qualsiasi età. Mosquitoland è uno di questi. David Arnold racconta il viaggio di Mim Malone, una sedicenne che, dopo il divorzio dei genitori e un trasferimento forzato, decide di prendere un autobus e attraversare gli Stati Uniti per raggiungere la madre malata.

Quella che sulla carta sembra una tipica storia “on the road” si trasforma presto in qualcosa di più: un romanzo di crescita, pieno di incontri strampalati, ironia surreale e momenti in cui la voce di Mim riesce a farti sorridere e commuovere nello stesso tempo. Mim è sarcastica, fragile e coraggiosa, una protagonista che non cerca di piacere a tutti i costi, ma che diventa incredibilmente vera.

La forza di Mosquitoland sta proprio nello stile di Arnold: una scrittura rapida, brillante, con dialoghi che sembrano rubati dalla vita reale e con quella capacità rara di bilanciare leggerezza e profondità. Dietro l’umorismo e l’assurdità del viaggio, si nasconde una riflessione seria sull’identità, sul dolore e su cosa significhi trovare il proprio posto nel mondo.

Personalmente, leggendo questo libro ho avuto la sensazione di essere di nuovo adolescente, con tutte le contraddizioni e le emozioni che quell’età porta con sé. Mosquitoland non è un viaggio verso una meta precisa, ma un percorso per scoprire se stessi. Ed è questo che lo rende speciale: quando chiudi l’ultima pagina, non hai solo seguito Mim nel suo viaggio, ma hai camminato un po’ anche dentro te stesso.

La partita della vita – Siniša Mihajlović

Ci sono autobiografie di sportivi che restano ferme ai trofei, alle vittorie e alle statistiche. E poi ci sono libri come La partita della vita, dove il calcio diventa lo sfondo per una storia molto più grande: quella di un uomo che ha dovuto combattere la battaglia più difficile, lontana dal campo e dai riflettori.

Mihajlović scrive con la stessa grinta con cui calciava le sue punizioni leggendarie. Racconta l’infanzia in Jugoslavia, gli anni da calciatore e allenatore, ma soprattutto la malattia: la leucemia, affrontata a testa alta, senza retorica ma con una forza che lascia spiazzati. Non c’è autocommiserazione, non c’è eroismo forzato: c’è semplicemente la verità di un uomo che si mette a nudo e racconta le sue paure, le sue cadute, i momenti in cui si è sentito fragile.

Il libro ha il ritmo di una partita vera: c’è il primo tempo, fatto di ricordi e di successi sportivi, e c’è il secondo tempo, quello più duro, dove si gioca per restare in piedi e guardare avanti. Ed è proprio lì che Mihajlović dimostra la sua grandezza: non tanto per i goal o per le panchine conquistate, ma per la capacità di affrontare la vita con determinazione, ironia e una sincerità disarmante.

Personalmente l’ho trovato un libro che colpisce al cuore. Non serve essere tifosi di calcio per sentire la potenza di queste pagine: parla a chiunque abbia dovuto combattere contro qualcosa di più grande di sé, a chi ha avuto paura e ha trovato il coraggio di guardarla in faccia.

La partita della vita non è solo un’autobiografia: è una lezione di resilienza, di dignità e di amore per la vita. Una partita che Sinisa ha giocato fino all’ultimo minuto, senza mai perdere la sua inconfondibile grinta.

Le cose che ci salvano – Lorenza Gentile

Ci sono libri che arrivano con passo leggero, senza clamori, e finiscono per restare dentro come una voce gentile. Le cose che ci salvano di Lorenza Gentile è proprio questo: un romanzo che parla di fragilità, di ricominciare, e di come a volte siano i dettagli più piccoli a salvarci dalle giornate più grandi.

La protagonista, Emilia, è una donna che sembra aver perso la direzione: un lavoro che non la soddisfa, una vita che le pesa addosso come un vestito troppo stretto. È attraverso la sua ricerca che il romanzo ci accompagna, in un percorso fatto di incontri, scoperte e gesti quotidiani che lentamente rimettono insieme i pezzi.

Il bello di questo libro è che non ha la pretesa di dare risposte universali. Lorenza Gentile scrive con una delicatezza che accarezza più che scuotere, eppure ogni pagina porta con sé un invito a fermarsi e a riflettere. Le “cose che ci salvano” non sono miracoli o rivoluzioni improvvise, ma le persone che ci restano accanto, i luoghi che ci accolgono, le abitudini che ci tengono in piedi quando tutto il resto vacilla.

Personalmente ho trovato in questo romanzo una sorta di balsamo: non tanto un libro da divorare, ma da centellinare, pagina dopo pagina, come una tazza di tè in un pomeriggio invernale. Ti ricorda che non sei solo nelle tue fragilità, che ognuno porta il proprio peso, e che la leggerezza non è superficialità, ma una scelta di resistenza.

Le cose che ci salvano non cambia la vita con un colpo di scena, ma con una consapevolezza silenziosa: che la salvezza spesso abita nelle piccole cose.

Renditi Utile – Arnold Schwarzenegger

C’è chi lo conosce come il culturista più famoso della storia, chi come Terminator, chi come governatore della California. Ma in Renditi Utile Arnold Schwarzenegger si mette a nudo in un modo diverso: niente copertina patinata, niente personaggio invincibile, solo un uomo che ha sempre cercato di trasformare i suoi limiti in possibilità.

Il libro non è un’autobiografia in senso classico (quella l’aveva già scritta con Total Recall), ma una sorta di manuale di vita. Arnold prende la sua storia – l’infanzia povera in Austria, il sogno americano, le vittorie sul palco, i set di Hollywood e persino i fallimenti politici e personali – e li trasforma in lezioni pratiche. Ogni capitolo è una regola, un consiglio, un invito a rimboccarsi le maniche.

La chiave sta nel titolo: renditi utile. Non basta inseguire i propri obiettivi, bisogna avere un impatto sugli altri. È il punto in cui Schwarzenegger smette di essere “il mito” e diventa una voce che ti parla direttamente. Ti racconta di quando puliva palestre per pagarsi gli studi, di come ha affrontato i “no” dei produttori di Hollywood per via del suo accento, di come la disciplina della palestra sia stata il modello per ogni altra sfida.

Non c’è niente di particolarmente filosofico o intellettuale: il linguaggio è diretto, concreto, persino brutale in certi passaggi. Ma è proprio questa franchezza che funziona. Non ci si sente davanti a un santone motivazionale, ma a un uomo che ti dice: “guarda, io ci sono passato, e se vuoi cambiare le cose, fallo”.

Renditi utile non è un libro per chi cerca la grande letteratura, ma per chi vuole una spinta. Un promemoria che il successo non è un colpo di fortuna, ma il risultato di lavoro costante, disciplina e capacità di reinventarsi. È la voce di Schwarzenegger che ti accompagna, non dal grande schermo, ma direttamente nella tua testa.

Il ragazzo che io fui è un libro che ho letto come se fosse un lungo colloquio con me stesso, perché Zavoli non si limita a raccontare i ricordi della sua giovinezza: ci porta dentro un’Italia che non esiste più, fatta di paesaggi, voci, paure e speranze che hanno segnato un’intera generazione.

La scrittura è intensa, poetica, quasi musicale. Non è un’autobiografia tradizionale: è piuttosto una riflessione sulla memoria, su come il tempo ci trasforma e su come restiamo legati, in fondo, al ragazzo che siamo stati. Ho trovato affascinante il modo in cui Zavoli riesce a dare dignità a momenti semplici — una strada di paese, un incontro, un gesto quotidiano — trasformandoli in simboli universali della crescita e della ricerca di senso.

Quello che mi ha colpito di più è la delicatezza con cui parla delle emozioni: la paura della guerra, la scoperta dell’amicizia, i primi slanci amorosi, la tensione verso un futuro incerto. È un libro che ti fa riflettere sulla tua storia personale, quasi ti invita a fermarti e a chiederti: “Chi era il ragazzo che io fui? Che cosa resta di lui in me, oggi?”

Non è una lettura leggera: richiede attenzione, disponibilità ad abbandonarsi a un ritmo lento e meditativo. Ma proprio per questo l’ho trovata preziosa. Zavoli ti obbliga a rallentare e ad ascoltare, a entrare in risonanza con il tempo interiore.

👉 In sintesi: un libro poetico e introspettivo, che parla a chiunque senta il bisogno di fare pace con il proprio passato e di riconciliarsi con la memoria. Non è solo la storia di Zavoli: è, in un certo senso, anche la nostra.

Roberto Parodi – Controsole

Roberto Parodi non scrive solo di moto: scrive della vita come se fosse un viaggio in sella, con le sue strade dritte, le curve improvvise, i tratti bui e le accelerazioni improvvise. Controsole è proprio questo: un libro che mescola viaggi, incontri, chilometri macinati e pensieri raccolti lungo la strada.

Non aspettatevi la guida di un motociclista tecnico: qui non si parla di cilindri e meccanica, ma di emozioni. La moto diventa il pretesto per raccontare il senso della libertà, il valore del tempo, l’importanza di andare “controsole”, cioè seguire la propria direzione anche quando è scomoda o difficile.

Quello che mi ha colpito è lo stile di Parodi: semplice, diretto, quasi da chiacchierata tra amici davanti a una birra. Non cerca mai l’effetto letterario, ma ti trasmette sincerità, la stessa che trovi in chi viaggia davvero e non ha bisogno di inventare nulla. Dentro le pagine ci sono aneddoti, ricordi, riflessioni che parlano tanto di lui quanto di noi, perché ognuno ha la sua strada da percorrere e i suoi “controluce” da attraversare.

Personalmente, quello che ho portato via da Controsole è la voglia di fermarmi e guardare meglio i dettagli: un paesaggio improvviso, una chiacchierata con uno sconosciuto, un momento di silenzio con sé stessi. Parodi riesce a trasmettere che viaggiare non significa solo spostarsi, ma soprattutto osservare, accettare e lasciarsi sorprendere.

Controsole è un libro per motociclisti, certo, ma soprattutto per chiunque senta il bisogno di uscire dal tracciato prestabilito. Un invito a rallentare, a godersi la strada, a non avere paura di guardare la vita da prospettive che non illuminano tutto, ma che proprio per questo sono più vere.

Walter Bonatti – Un mondo perduto

Ci sono libri di viaggio che servono a dare informazioni, e ci sono libri di viaggio che servono a respirare un altro tempo. Un mondo perduto di Walter Bonatti appartiene a questa seconda categoria. Non è solo un diario, è una testimonianza viva di un’epoca in cui l’avventura non aveva satelliti, GPS o telefoni satellitari: c’erano solo coraggio, intuito e la voglia di spingersi oltre.

Bonatti racconta i suoi viaggi tra luoghi remoti e culture che oggi sembrano quasi sparite: deserti africani, giungle asiatiche, popolazioni isolate che vivevano ancora secondo ritmi antichi. Ma non lo fa con lo sguardo dell’esploratore coloniale che osserva dall’alto; lo fa con quello di un uomo che si mette in ascolto, che osserva, che prova a capire. È un libro che trasuda rispetto per la natura e per la diversità umana.

Quello che colpisce, leggendo, è la scrittura limpida e diretta, senza fronzoli. Bonatti non ha bisogno di abbellire: le sue parole sono asciutte, ma le immagini che evocano hanno una forza straordinaria. Ti sembra di sentire il caldo del deserto, l’umidità della foresta, la tensione di una notte sotto le stelle lontano da tutto.

Personalmente, quello che mi ha lasciato è un senso di nostalgia per un mondo che davvero non c’è più. Non solo i luoghi, che in molti casi sono stati trasformati o distrutti, ma anche lo spirito stesso del viaggiare: l’idea di muoversi senza mappe dettagliate, senza sapere davvero cosa ti aspetta, affrontando la possibilità concreta di non tornare.

Un mondo perduto non è solo un libro di avventure, è un invito a guardare oltre l’orizzonte e a farlo con occhi sinceri, con rispetto, con coraggio. Bonatti non cerca di essere un eroe sulla pagina: lo è nei fatti, ma racconta le sue esperienze con la naturalezza di chi non ha mai avuto bisogno di inventarsi niente.

È una lettura che fa bene oggi, in un’epoca di viaggi programmati al millimetro e di avventure consumate via social. Ti ricorda che l’esplorazione autentica è fatta di imprevisti, silenzi, incontri inattesi e, soprattutto, della capacità di mettersi davvero in gioco.

Lee Child – La verità non basta

Quando apri un libro di Lee Child sai già cosa aspettarti: ritmo, azione e un protagonista che non sbaglia un colpo. Eppure, con La verità non basta, ci si accorge che Jack Reacher non è solo un eroe invincibile, ma anche un uomo che porta addosso la solitudine del suo vagabondare.

La trama segue lo schema classico dei romanzi di Child: una piccola città di provincia, un mistero che sembra minore e che invece nasconde una verità più grande, un sistema corrotto da smascherare. Reacher arriva, osserva, calcola e agisce. È un giustiziere senza distintivo, con le regole incise dentro: proteggere i deboli, smontare i potenti che abusano della forza, fare giustizia a modo suo.

Quello che funziona sempre è lo stile: secco, rapido, senza fronzoli. Le pagine scorrono come una sceneggiatura d’azione, i dialoghi sono essenziali, i dettagli pratici (dalla traiettoria di un pugno al suono di un’auto che frena) danno un senso di realismo immediato. Child non perde tempo in psicologismi inutili: costruisce tensione con precisione meccanica, come una macchina ben oliata.

Personalmente, quello che mi affascina di Reacher è il suo essere un uomo fuori dal tempo: niente casa, niente telefono, niente radici. In un’epoca in cui siamo tutti connessi e incastrati, lui vive di contanti, autobus e stazioni di servizio. È un fantasma che passa, risolve e sparisce. Forse è questa la sua vera forza: incarnare una libertà che molti di noi non hanno più.

La verità non basta non è il romanzo più complesso della serie, ma è un ottimo esempio del perché Lee Child abbia conquistato milioni di lettori: perché sa raccontare la giustizia come vorremmo che fosse, rapida, netta, senza ambiguità. E sa farlo senza mai annoiare.

Il nostro SIC

Ci sono libri che non si leggono soltanto: si vivono con un groppo in gola. Il nostro SIC appartiene a questa categoria. È il ritratto corale di Marco Simoncelli, pilota, ragazzo, amico, figlio. Non un’agiografia, ma un mosaico di ricordi che mettono insieme la voce di chi l’ha conosciuto davvero – dai genitori agli amici del paddock, fino a chi lo ha seguito da tifoso con il cuore in mano.

Quello che colpisce di più non è tanto la cronaca delle gare, quanto la vitalità che esce da ogni pagina. Simoncelli appare così: pieno di energia, ironico, testardo, genuino. Un ragazzo che correva in moto con lo stesso spirito con cui affrontava la vita: senza calcoli, senza paura di cadere, sempre all’attacco.

Il libro non nasconde nulla del dolore della perdita, ma riesce a trasformarlo in memoria condivisa. Non c’è retorica, non c’è posa: c’è solo l’urgenza di ricordare, di tenere vivo un sorriso che si è spento troppo presto. Leggerlo significa tornare a sentire quella risata contagiosa, quella chioma inconfondibile, quella grinta che ha fatto innamorare anche chi non seguiva le moto.

Personalmente, quello che mi ha lasciato è la sensazione che Il nostro SIC non sia soltanto un libro su un campione dello sport, ma su un ragazzo che ha vissuto senza filtri, fino in fondo. Ti fa riflettere su quanto sia fragile la vita, ma anche su quanto sia potente lasciare un segno autentico nelle persone che ci stanno attorno.

Non serve essere appassionati di MotoGP per emozionarsi: basta essere umani.

George Best – The Best

Ci sono autobiografie sportive che sono manuali di tecnica o raccolte di aneddoti da spogliatoio. The Best non è niente di tutto questo. È piuttosto la confessione senza filtri di un uomo che è stato una leggenda in campo e un disastro fuori. George Best racconta sé stesso con ironia, dolore e un pizzico di autoindulgenza, come chi sa di avere avuto tutto e di averlo buttato via, ma non smette di sorridere mentre lo dice.

Quello che colpisce leggendo queste pagine è la doppia natura di Best: da un lato il ragazzo di Belfast che incanta il mondo con il pallone, dribbling, fantasia, talento puro; dall’altro l’uomo incapace di gestire la fama, travolto dall’alcol, dalle donne, dalle notti infinite. Il libro non prova a giustificare niente: è un continuo saliscendi tra euforia e crollo, tra il mito e l’autodistruzione.

La scrittura è semplice, diretta, senza costruzioni letterarie: sembra davvero di ascoltare Best in un pub, con la pinta in mano e lo sguardo che passa dall’allegria alla malinconia. Ci sono momenti che fanno ridere, altri che fanno rabbia, altri ancora che lasciano l’amaro in bocca. È la storia di un talento unico, ma anche di una fragilità umana che non ha mai smesso di bruciare.

Personalmente, quello che resta dopo aver letto The Best è un senso di compassione e grandezza insieme: compassione per l’uomo che non è mai riuscito a salvarsi, grandezza per il calciatore che ha cambiato il gioco e che ha incarnato il calcio come libertà, bellezza, eccesso. È un libro che non ti spiega come vincere, ma ti mostra cosa succede quando vinci tutto e al tempo stesso perdi te stesso.

Un’autobiografia amara, divertente e tragica. Come George Best.

Jonathan Coe – I terribili segreti di Maxwell Sim

Leggere questo libro è come farsi un viaggio dentro una solitudine che conosciamo tutti, anche se raramente la ammettiamo. Maxwell Sim non è un eroe, non ha carisma, non ha un piano: è un uomo comune, che a cinquant’anni si accorge di essere rimasto solo, e che prova a rimettere insieme i pezzi con una missione assurda – vendere spazzolini nelle isole più remote della Gran Bretagna.

Quello che mi ha colpito è la capacità di Coe di raccontare il vuoto contemporaneo. Maxwell ha decine di “amici” su Facebook, ma non ha nessuno con cui bere un caffè. Parla con il navigatore satellitare come fosse una persona. Si rifugia in storie, lettere, racconti che sembrano scritti dagli altri, ma che in realtà sono specchi di sé. È tenero, ridicolo, fragile, e proprio per questo terribilmente umano.

Il romanzo non ha il ritmo serrato di un thriller, e meno male. È fatto di pause, di riflessioni, di deviazioni che ti portano lontano ma sempre dentro il personaggio. A volte sembra quasi fermarsi, come Maxwell stesso, bloccato a metà strada tra ciò che vorrebbe e ciò che può. Ma è in queste soste che senti il senso del libro: non la corsa verso un finale, ma il bisogno di guardare in faccia la nostra stessa solitudine.

Personalmente, l’ho trovato un romanzo che ti lascia malinconia ma anche compassione. Non tanto per Maxwell, quanto per tutti noi che ci riconosciamo nei suoi vuoti. Non è un libro che ti fa esultare, è un libro che ti fa pensare. Ti costringe a chiederti quante connessioni della nostra vita siano reali, e quante siano solo illusioni digitali o racconti che ci facciamo per non sentire il silenzio.

I terribili segreti di Maxwell Sim non ha effetti speciali, ma ha verità quotidiane che ti restano addosso. È il viaggio di un uomo qualunque, che in fondo parla del viaggio di tutti.

Arrigo Polillo – Jazz (doppio volume)

Ci sono libri che diventano più di un’opera: diventano una porta d’accesso. Il Jazz di Arrigo Polillo è stato, per generazioni di appassionati, proprio questo: la soglia da varcare per entrare in un mondo fatto di suoni, improvvisazioni, vite leggendarie. Pubblicato originariamente negli anni ’70 e poi ampliato in due volumi, è ancora oggi una pietra miliare per chi voglia capire cos’è stato (e cos’è) il jazz.

Polillo non era un accademico, e forse è proprio questo che rende il libro speciale. Era un appassionato, un giornalista, un uomo che aveva ascoltato, viaggiato, incontrato i grandi del jazz. E il suo racconto non ha mai il tono del manuale freddo: è una narrazione che mescola rigore storico e entusiasmo da fan.

Nei due volumi si attraversa l’intera epopea del jazz: dalle radici nel blues e nel ragtime alla New Orleans di Armstrong, dalla stagione dello swing fino al be-bop, al cool, al free, alle contaminazioni più moderne. Ma non è solo una storia di generi: è una galleria di ritratti vividi, in cui musicisti come Ellington, Parker, Davis, Coltrane non sono statue di marmo, ma figure vive, contraddittorie, pulsanti.

Leggerlo oggi significa riscoprire un approccio che non ha perso smalto: Polillo scrive chiaro, diretto, senza accademismi, e riesce a trasmettere la passione di chi ha vissuto in prima persona i concerti e le atmosfere di un’epoca. È un libro che fa venire voglia di correre ad ascoltare i dischi, di rimettere la puntina su un vinile e perdersi nelle note.

Personalmente, quello che mi ha lasciato è la sensazione che il jazz non sia solo un genere musicale, ma un modo di stare al mondo: improvvisare, ascoltare l’altro, costruire armonie nel caos. E Polillo riesce a trasmetterlo senza mai spiegarlo in maniera didascalica, ma con la forza di chi ti accompagna per mano in un viaggio infinito.

Jazz è un classico intramontabile, e come tutti i classici non smette di parlare. Oggi, forse più che mai, è un invito a rallentare, ad ascoltare, a scoprire che dietro la musica ci sono storie umane straordinarie.

Donato Carrisi – Il gioco del suggeritore

Con Il gioco del suggeritore, Carrisi torna a indagare l’oscurità che abita l’animo umano e lo fa con quella sua scrittura che sembra un bisturi: tagliente, precisa, capace di scavare senza pietà. Non è solo un thriller, ma un’esperienza perturbante, in cui il lettore si ritrova costantemente a dubitare di ciò che legge e persino di sé stesso.

La trama si apre con un caso inquietante: una famiglia sparisce, lasciando dietro di sé solo tracce ambigue, indizi che sembrano costruiti per confondere. E al centro di tutto riaffiora l’ombra del Suggeritore, figura fantasma che Carrisi aveva introdotto dieci anni prima e che qui diventa più che mai presenza ingombrante, quasi un’entità.

Quello che colpisce è il modo in cui Carrisi gioca col lettore. Il “gioco” del titolo è anche il nostro: siamo pedine inconsapevoli in una partita di manipolazioni, depistaggi, illusioni. Ogni capitolo finisce lasciandoti sospeso, ogni rivelazione porta con sé nuove domande. È un libro che non ti lascia respirare, costruito con una tensione cinematografica ma sempre sorretto da un linguaggio essenziale, netto, che non perde mai ritmo.

Personalmente, ho trovato che Il gioco del suggeritore funzioni non solo come thriller ma come riflessione sul potere delle storie: chi racconta controlla la realtà, chi suggerisce plasma le vite degli altri. E Carrisi, da scrittore-regista qual è, ci mette continuamente di fronte a questa consapevolezza: siamo spettatori, ma anche complici.

Non è un romanzo che consola. È un viaggio nelle zone più buie della psiche, dove il male non ha volto ma mille voci. E quando chiudi l’ultima pagina ti rimane addosso una sensazione strana: che la nebbia non sia del tutto svanita, che il gioco in realtà continui anche fuori dal libro.

Don Andrea Gallo – Così in terra, come in cielo

Ci sono libri che ti arrivano addosso come un pugno nello stomaco, ma che allo stesso tempo ti accarezzano. Così in terra, come in cielo di Don Andrea Gallo è uno di quelli. Non è un saggio teologico, non è un testo di dottrina: è un atto d’amore verso gli ultimi, un inno alla libertà e alla giustizia raccontato da un prete che non ha mai avuto paura di stare dalla parte scomoda.

Il Gallo di queste pagine non è il sacerdote “mediatico” che molti hanno imparato a conoscere, ma l’uomo che scava dentro la propria fede per restituirla in forma radicale, concreta, spesso scandalosa per la Chiesa ufficiale. Le sue parole non cercano di indorare nulla: parlano di droga, prostituzione, carcere, politica, guerra, con quella voce che mischia il Vangelo e la strada.

Leggerlo è come ascoltare un racconto attorno a un tavolo della Comunità di San Benedetto al Porto. Ci sono riflessioni spirituali, certo, ma c’è anche la rabbia contro le ingiustizie, il sarcasmo verso l’ipocrisia, la poesia delle piccole storie raccolte tra i vicoli di Genova. È un libro che sa di verità quotidiana, non di predica.

Quello che colpisce, e che resta, è la sua radicalità umana: Don Gallo non ha paura di dire che Dio non è nei palazzi di potere ma nelle baracche, tra i tossici, tra chi non ha voce. Non si limita a proclamare, ma ti mette davanti a una domanda semplice e bruciante: da che parte stai?

Personalmente, Così in terra, come in cielo mi ha lasciato addosso la sensazione che la fede, qualunque forma abbia per ciascuno di noi, non può essere separata dalla giustizia sociale. Che pregare e lottare non sono due cose diverse. E che la vera rivoluzione, come scriveva Gallo, è continuare a credere nell’uomo, anche quando sembra più difficile.

Non è un libro comodo, non deve esserlo. È una testimonianza, una scintilla che chiede di diventare fuoco.

Stefano Pivato – L’era dello sport

Ci sono libri che non si limitano a raccontare, ma ti costringono a guardare ciò che credevi di conoscere con occhi nuovi. L’era dello sport di Stefano Pivato è uno di questi. Non è un manuale, non è una cronaca di partite o corse: è una lente che ingrandisce lo sport fino a trasformarlo in specchio della società.