ANDREA LASZLO DE SIMONE – UNA LUNGHISSIMA OMBRA

Luce, buio e tutte le sfumature che ci tengono in vita.

Ho ascoltato Una Lunghissima Ombra una sera d’autunno, con la pioggia che picchiava contro i vetri e la casa in silenzio. Non è un disco che si può mettere in sottofondo. Ti chiede attenzione, quasi rispetto.

E quando parte Il buio, con quel respiro sospeso e il tempo che sembra fermarsi, capisci subito che Andrea Laszlo De Simone non sta solo facendo musica — sta costruendo un luogo interiore.

Il disco è come un viaggio dentro la luce e le sue assenze. Ogni brano si apre come una finestra diversa: La notte, Colpevole, Quando, Per te… titoli semplici, ma che contengono universi.

De Simone canta come se stesse cercando di farsi ascoltare da qualcuno che è appena sparito dietro una porta. La sua voce non è mai “perfetta”: è viva, vulnerabile, piena di tremiti umani.

E proprio per questo arriva dove deve arrivare.

C’è dentro tanto di lui — e anche tanto di noi.

Si percepisce una dimensione cinematografica, ma non come effetto estetico: è la sua mente che funziona così, per immagini. Gli archi, i synth, i silenzi: tutto è orchestrato come una colonna sonora dell’anima.

Sembra un disco di Fantasmi e Carezze, fatto per accompagnarti nei momenti in cui non riesci a dire niente, ma senti tutto.

Una Lunghissima Ombra parla di paternità, memoria, amore, perdita e rinascita. In Per te la dedica alla figlia diventa qualcosa di più grande — una dichiarazione d’amore universale, che non ha bisogno di spiegazioni.

In Un momento migliore si avverte il contrario: la resa, la consapevolezza che la vita è fatta anche di buche, vuoti, parole che non arrivano.

Eppure, tra tutte le ombre, la luce resta. Non come consolazione, ma come atto di fede: la convinzione che anche ciò che non si vede continua a esistere.

Musicalmente, De Simone si conferma un artigiano d’altri tempi.

Ogni suono è reale, tangibile. Si sente il legno degli strumenti, l’aria tra le note.

È un disco moderno che profuma di vinile, come se fosse stato registrato per essere toccato.

Un lavoro che non si limita a raccontare emozioni: le costruisce davanti a te, lentamente.

Certo, serve tempo per entrarci. Non è un album da ascoltare in macchina o tra una notifica e l’altra. Ma se gli concedi spazio, lui fa lo stesso con te.

E alla fine ti ritrovi cambiato, anche solo un po’.

Perché Una Lunghissima Ombra non illumina: abbraccia.

E nell’abbraccio, a volte, c’è tutta la luce di cui abbiamo bisogno.

ADRIAN YOUNGE – LINEAR LABS: SÃO PAULO

Il funk attraversa l’oceano e trova una nuova casa.

Non c’è bisogno di mettere il disco: basta guardare la copertina per sentire già l’odore della pioggia su São Paulo.

Poi il vinile gira, e capisci che Adrian Younge ha fatto di nuovo la sua magia: ha costruito un mondo sonoro che sembra antico e nuovo allo stesso tempo.

Linear Labs: São Paulo è il progetto più cinematografico e forse più libero della sua carriera. È come un film funk-jazz ambientato tra il Brasile degli anni ’70 e Los Angeles oggi, con una colonna sonora piena di groove, ombre e nostalgia.

Fin dai primi secondi di Esperando por Você, le linee di basso calde e l’arrangiamento orchestrale ti trasportano lontano — non in un luogo preciso, ma in uno stato d’animo. È un disco che non si limita a far ascoltare: fa immaginare.

Younge ha sempre avuto un’ossessione per l’analogico. Qui la porta all’estremo: tutto suona come registrato su nastro, con quel fruscio vivo, organico, che ti riporta ai dischi di Curtis Mayfield o dei primi Fela Kuti, ma con una lucidità moderna, quasi ipnotica.

Ogni pezzo è un frammento di cultura mescolata: funk, samba, soul, psichedelia, colonne sonore di polizieschi perduti.

Quando parte Rules of the Game, con Snoop Dogg che declama sopra un tappeto di basso sincopato e chitarre wah-wah, capisci che Younge non sta facendo revival: sta riscrivendo la grammatica del groove.

In altri momenti — come Nossa Cor o Fire in the Disco — il ritmo cambia pelle, si tinge di tropicalismo e vibrazioni africane, ma sempre con quella precisione artigianale che è la sua firma.

È un disco breve, essenziale, come un taccuino di viaggio pieno di appunti e polaroid sonore.

Ogni brano sembra dire: “Sono stato qui, ho sentito questa gente suonare, ho imparato il loro battito.”

Ma il vero fascino sta nel tono emotivo che pervade tutto: sotto i beat eleganti si nasconde una malinconia profonda, quella consapevolezza che la musica è un modo per ricordare e reinventare.

Come se Adrian Younge avesse trovato in São Paulo non solo un suono, ma una filosofia: la libertà di cambiare restando fedele alle proprie radici.

E poi c’è la qualità tattile: è un disco da ascoltare su vinile, con la puntina che scricchiola e il volume un po’ troppo alto.

È musica che chiede attenzione, che pretende spazio, che non vuole competere con le notifiche di uno smartphone.

È fatta per chi ancora crede che il suono, quando è analogico, diventi presenza.

Alla fine dell’ascolto restano il groove, il calore, e quella sensazione difficile da descrivere: come se qualcuno ti avesse raccontato una storia in una lingua che non conosci, ma che capisci lo stesso.

ELVIS COSTELLO – ALMOST BLUE

Storia di un vinile trovato per caso a Roma, e di come la musica vera si tiene tra le mani.

Non stavo cercando niente di preciso, quel pomeriggio.

Era uno di quei giorni sospesi, con il cielo color calce e l’odore di pioggia sui sanpietrini. Avevo un’ora libera e sono entrato in un negozio di dischi che resiste ancora, in una traversa di via del Corso — uno di quei posti dove il tempo ha deciso di restare un po’ più a lungo.

La porta cigolava, l’insegna era storta, ma dentro c’era il suono giusto: il fruscio dei vinili, il mormorio delle dita che sfogliano le copertine, e quella promessa sottile che da qualche parte, tra le lettere sbiadite delle etichette, avrei trovato qualcosa che mi stava aspettando.

L’ho visto quasi per caso, infilato di traverso in uno scaffale di jazz: Elvis Costello – Almost Blue, stampa italiana, copertina color nebbia con la scritta blu elettrico.

L’ho tirato fuori piano, come si tocca una reliquia.

Non era il solito Costello: niente ironia punk, niente pop nervoso. Solo il suo sguardo di traverso e quel titolo che già conteneva tutta la malinconia del mondo.

Il negoziante mi ha sorriso, come se sapesse. “È un disco da ascoltare la sera, quando non devi dire niente a nessuno.”

Aveva ragione.

A casa, ho tolto il cellophane con la lentezza che si deve ai gesti importanti. Ho appoggiato il vinile sul piatto, ho abbassato la puntina. Il suono è partito con quel piccolo crepitio che nessun file digitale potrà mai imitare: un respiro, un inizio imperfetto, vivo.

E poi la voce di Costello — rotta, umana, piena di malinconia.

Almost Blue è un disco di cover country, inciso nel 1981 con la Nashville sound come rifugio e confessione.

Costello, allora, era l’outsider elegante del rock britannico. Ma qui getta via tutto: chitarre, sarcasmo, distanza. Si spoglia, si arrende alla fragilità.

Canta Sweet Dreams, Good Year for the Roses, I’m Your Toy — come se cercasse nella musica americana una lingua più grande di sé.

E ci riesce. Perché qui la voce non interpreta, implora.

Mentre il disco gira, la stanza cambia.

Il fruscio del vinile diventa parte del ritmo, il basso vibra come un battito lento. Pensi a come fosse necessario ascoltare così: toccare la musica, sentire il calore della copertina, guardare i crediti, leggere le piccole note sul retro.

Capisci che comprare un disco fisico non è un gesto vintage: è un atto di resistenza. È dire “io ci sono” a un mondo che vuole solo file invisibili.

Ogni volta che torno in quel negozio, so che sto facendo qualcosa che ha ancora un senso.

Non è solo per la musica: è per l’umanità del gesto, per il sorriso del negoziante che ti riconosce, per quella sensazione di casa che solo i luoghi veri ti sanno dare.

Almost Blue non è solo un disco da ascoltare: è un disco da vivere, da rigirare tra le mani. È l’odore della carta, la polvere della puntina, la malinconia che si fa compagnia.

Elvis Costello non voleva fare un capolavoro, e forse proprio per questo lo è diventato.

ALAN SPARHAWK – WITH TRAMPLED BY TURTLES

Il dolore come punto di partenza. E la musica come risposta collettiva.

Ci sono dischi che nascono dal bisogno di dire qualcosa.

E poi ci sono dischi che nascono dal bisogno di non restare soli.

With Trampled by Turtles appartiene alla seconda categoria.

Dopo la morte di Mimi Parker, compagna di vita e di palco nei Low, Alan Sparhawk avrebbe potuto chiudersi nel silenzio. Invece ha scelto la condivisione, l’amicizia, il suonare insieme. È così che nasce questo album, un progetto tanto fragile quanto necessario, inciso con i Trampled by Turtles, conterranei di Duluth e fratelli di corda nel senso più profondo del termine.

Il disco si apre con una calma quasi disarmante. Le chitarre acustiche si intrecciano, il banjo pulsa piano, il violino disegna linee sottili. Sembra di entrare in una casa dove qualcuno ha appena pianto, ma adesso sta preparando il caffè.

La voce di Sparhawk è nuda, quasi sussurrata, come se temesse di rompere qualcosa. Non c’è filtro, non c’è posa. Solo umanità pura.

In Screaming Song arriva il colpo più diretto: “When you flew out the window and into the sunset / I thought I would never stop screaming your name.” È una preghiera e un urlo insieme. La musica non lo consola: lo accompagna, lo tiene in piedi. Il violino non lenisce, ma partecipa. È il suono del dolore che diventa collettivo.

Poi arriva Not Broken, e accade qualcosa di luminoso: la voce della figlia di Alan, Hollis Sparhawk, entra nel brano come un faro nella nebbia. “It’s not broken / I’m not angry” – parole semplici, ma pronunciate con la forza di chi sceglie di continuare. È un momento quasi sacro, un frammento familiare che si trasforma in arte.

La bellezza del disco sta tutta qui: nella fragilità condivisa. Non è un lavoro di perfezione formale, ma di presenza. Si sente la mano degli amici, dei Trampled by Turtles, che costruiscono intorno a Sparhawk un paesaggio sonoro caldo e sobrio.

Il violino, il mandolino, la chitarra: tutto suona vivo, reale, umano. Non è folk di maniera — è folk nel senso più originario: musica della gente, per la gente.

A tratti l’album inciampa, rallenta, si ripiega. Ma è proprio questa irregolarità che lo rende autentico. Non c’è artificio, non c’è “prodotto”. È un disco di sopravvivenza, registrato con mani tremanti e cuore aperto.

Alla fine, With Trampled by Turtles non parla solo di perdita. Parla di come si sopravvive al dolore quando si sceglie di farlo insieme.

È un abbraccio sonoro, un promemoria che la musica — quella vera — nasce quando non si ha più niente da dimostrare, ma ancora tanto da condividere.

DAVID BYRNE – WHO IS THE SKY?

Il vecchio architetto del pop costruisce ancora meraviglie con aria leggera.

Ci sono artisti che invecchiano cercando di sembrare giovani, e poi c’è David Byrne, che continua semplicemente a sembrare eterno.

Con Who Is the Sky?, l’ex mente dei Talking Heads firma un disco che è al tempo stesso un sorriso e una domanda esistenziale. La prima traccia, Everybody Laughs, lo dichiara subito: “Everybody laughs and everybody cries / Everybody lives and everybody dies.” È la sua filosofia distillata in due versi: ridere, piangere, vivere, morire. Tutto qui. Tutto ancora misterioso.

Byrne torna con una leggerezza quasi zen, un’allegria che non è superficiale ma consapevole. Ha smesso di cercare la perfezione, ora cerca la connessione. Ogni canzone suona come un piccolo esperimento di equilibrio tra ironia e dolcezza, tra il ritmo che ti fa muovere e la frase che ti rimane addosso.

La produzione, curata da Kid Harpoon, è pulita, moderna, ma lascia spazio al disordine creativo tipico di Byrne.

La Ghost Train Orchestra colora l’album con fiati e archi che non ingombrano, ma disegnano paesaggi, come se la musica si spostasse continuamente tra una strada di New York e un sogno caraibico.

E poi ci sono gli incontri. In What Is the Reason for It?, Hayley Williams porta una luce diversa, un contrasto gentile che fa brillare ancora di più la voce inconfondibile di Byrne — quella voce un po’ spigolosa, che sembra arrivare sempre da un punto di vista laterale, mai centrale.

Who Is the Sky? non è un disco che vuole stupire. È un album aperto, rilassato, umano, pieno di piccole verità nascoste. Ci sono momenti ironici come The Avant Garde, in cui Byrne scherza con l’idea stessa dell’arte: “It doesn’t mean shit — it’s the avant-garde.” Ma anche tracce più contemplative, che sembrano nate guardando un tramonto con una domanda in testa: chi siamo, sotto questo cielo?

Certo, qualcuno dirà che manca l’ombra, la tensione, il lato disturbante dei suoi capolavori passati. Forse. Ma la verità è che Byrne oggi suona sereno, e questa serenità è contagiosa.

Dopo decenni di dischi geniali e nevrotici, sembra aver trovato la pace in una forma nuova: quella della meraviglia leggera.

Non è un disco per chi cerca il colpo di scena. È per chi ama i dettagli: una linea di basso che danza come una foglia, una tromba che apre uno spazio, una voce che sussurra una domanda semplice e impossibile — Who is the sky?

Ascoltarlo è come entrare in un giardino di pensieri. Non serve capire tutto. Basta lasciarsi attraversare.

DAVID GILMOUR – LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS

Una notte romana sotto il suono delle stelle

Roma, agosto. L’aria vibra di calore e di attesa.

Tra le rovine del Circo Massimo, dove il tempo sembra piegarsi su se stesso, si accendono le prime luci. Poi, il suono. Quella chitarra — la chitarra — che non ha bisogno di presentazioni.

È David Gilmour, di nuovo sul palco, di nuovo in viaggio, a settantotto anni suonati, con la calma di chi non deve più dimostrare nulla a nessuno.

Il nuovo DVD “Live at the Circus Maximus” cattura tutto questo: l’intimità di un concerto monumentale, la grazia di un artista che ha scelto la misura invece dell’esibizione. Non ci sono fuochi d’artificio, non c’è nostalgia forzata. C’è solo musica pura, limpida, sospesa.

La band suona compatta, quasi timida nel rispetto di un suono che appartiene alla storia.

Gilmour apre con brani tratti da Luck and Strange, il suo ultimo album, ma lascia subito spazio ai classici che hanno scolpito la memoria collettiva: Wish You Were Here, Time, Comfortably Numb. Ogni nota arriva con la lentezza di un tramonto, ogni assolo sembra un respiro più lungo.

Nel cuore dello show, un momento che spiazza e commuove: Romany Gilmour, sua figlia, sale sul palco per cantare Between Two Points. È una piccola scena familiare dentro un anfiteatro antico, un frammento di dolcezza che fa tremare la pietra.

Il film è girato con una regia elegante, rispettosa. Le inquadrature si muovono lente, come se volessero lasciare spazio al suono. Nessun effetto esagerato: solo Gilmour, la chitarra, la notte romana. E quel pubblico immobile, ipnotizzato.

Il mix audio è impeccabile — Dolby Atmos e 5.1, ma anche sul semplice DVD la resa è sorprendente: il riverbero del Circo Massimo si sente, vivo, naturale.

Guardandolo, ti ritrovi a pensare che Gilmour non sta più suonando per noi, ma con noi. Come se quel concerto fosse un gesto condiviso, un atto di gentilezza verso la memoria collettiva della musica.

La sua voce è più bassa, più fragile forse, ma anche più vera. È la voce di chi ha attraversato il tempo e lo accetta, senza maquillage né artifici.

Alla fine, Comfortably Numb chiude tutto, come un rito antico che torna al silenzio.

La chitarra piange, si spegne lentamente. Poi resta solo il respiro della città.

Il DVD si chiude, ma il suono resta nella stanza.

E capisci che David Gilmour non ha bisogno di reinventarsi: gli basta essere ancora lì, con quella calma che solo chi ha visto tutto può permettersi.

Non è un concerto da guardare distrattamente: è un film da vivere a luci spente, con un bicchiere accanto, quando fuori piove o quando senti la mancanza di qualcosa che non sai più nominare.

È musica che non cerca l’effetto, ma la verità.

E in fondo, è quello che da lui abbiamo sempre voluto.

All We Know of Heaven, All We Need of Hell – PVRIS

Questo disco mi ha dato l’impressione di un viaggio dentro un temporale: cupo, elettrico, ma anche stranamente luminoso in certi punti. Rispetto al debutto, i PVRIS abbandonano un po’ le sonorità più immediate dell’elettronica rock e si addentrano in un terreno più oscuro e atmosferico.

Le canzoni sembrano sospese tra rabbia e malinconia. Brani come “Heaven” e “Half” hanno quell’energia che ti travolge subito, con synth densi e chitarre che si intrecciano come fossero muri di nebbia. Poi ci sono momenti più intimi, come “Anyone Else” o “Separate”, dove la voce di Lynn Gunn diventa quasi un sussurro doloroso, fragile ma potentissimo. La sua interpretazione è forse il cuore del disco: riesce a trasmettere un senso di urgenza emotiva costante, come se ogni parola fosse un segreto difficile da confessare.

L’album nel complesso ha una coerenza fortissima: ogni pezzo è parte di un paesaggio sonoro coeso, dominato da atmosfere eteree e cinematografiche. Non è un disco che punta sul singolo facile, ma su un mood: ti avvolge e ti porta dentro un mondo malinconico, dove la luce e l’oscurità convivono.

Per me All We Know of Heaven, All We Need of Hell è un album che non si ascolta distrattamente: funziona meglio quando ti ci immergi del tutto, lasciandoti prendere dal flusso emotivo e sonoro. È intenso, a tratti pesante, ma proprio per questo resta impresso.

The Red Thread – Arab Strap

Ascoltare The Red Thread è come entrare in un bar fumoso a fine serata, quando i bicchieri sono quasi vuoti e le conversazioni si trasformano in confessioni mezze biascicate. Arab Strap non cercano di sedurti con melodie rassicuranti: ti buttano addosso la realtà cruda delle relazioni, fatta di sesso, solitudine, tradimenti e momenti di intimità tanto goffi quanto dolorosi.

Quello che colpisce è il modo in cui Aidan Moffat parla, più che cantare. La sua voce è monotona, rauca, quasi annoiata – ma è proprio lì che sta la sua forza: sembra un amico che ti racconta senza filtri la sua notte precedente, e tu non puoi fare a meno di ascoltare, anche quando i dettagli diventano scomodi. In contrasto, le chitarre di Malcolm Middletoncreano tappeti sonori malinconici, a volte delicati, a volte sporchi, che amplificano la sensazione di intimità.

Brani come “Love Detective” o “Turbulence” sembrano piccoli racconti noir, dove il desiderio si mescola all’ansia e al vuoto. C’è sempre quella sensazione di precarietà, come se ogni storia fosse destinata a finire male, eppure irresistibile da vivere. Il disco nel complesso è un mosaico di momenti fragili e imperfetti, che insieme formano un quadro di umanità incredibilmente autentico.

The Red Thread non è un album per tutti: è lento, scuro, introspettivo. Ma se ci entri dentro, ti trovi davanti una delle rappresentazioni più sincere e spietate delle relazioni umane. Non ti consola, non ti offre risposte: ti mette davanti allo specchio e ti dice “così siamo, nel bene e nel male”.

Ecstasy – Lou Reed

Ecstasy è uno di quegli album che ti colpiscono più per l’onestà che per l’immediatezza. Non è il Lou Reed delle hit facili né quello “classico” dei Velvet Underground: qui c’è un uomo maturo, stanco eppure feroce, che affronta i suoi demoni con una crudezza quasi disturbante.

Quello che mi ha colpito è il tono viscerale dell’album. Canzoni come “Paranoia Key of E” aprono con una chitarra ruvida, quasi sporca, che ti mette subito in uno stato di tensione. Poi ci sono momenti più intimi e struggenti, come “Mad” o “Rock Minuet”, in cui Lou scava dentro le zone oscure dei rapporti, della dipendenza, del desiderio. È un ascolto che a volte pesa, perché Reed non si risparmia niente: ci sono brani che ti danno l’impressione di assistere a una confessione privata, quasi scomoda.

Il pezzo che più rappresenta l’album per me è “Like a Possum”, una suite di quasi 20 minuti, ossessiva e ipnotica. È un’esperienza che può risultare difficile, ma è anche la prova di quanto Lou Reed fosse disposto a portare la sua musica oltre i confini del rock “tradizionale”, quasi trasformandola in un flusso di coscienza sonoro.

In definitiva, Ecstasy non è un disco “facile” né per tutti i giorni: è un viaggio dentro le fragilità e le ossessioni di un artista che, alla fine della sua carriera, aveva ancora il coraggio di mettersi completamente a nudo. Non è perfetto, ma proprio nelle sue imperfezioni sta la sua forza. Ascoltarlo significa accettare di farsi trascinare in un territorio oscuro, ma incredibilmente autentico.

Sharp/Shock, Youth Club

Appena parte il disco ti travolge: 19 minuti secchi, veloci, senza respiro. Youth Club non è solo un album, è una scarica di adrenalina che ti rimette in piedi anche dopo una giornata di merda.

Quello che mi piace di più è la sua onestà: niente fronzoli, solo chitarre dritte, ritmi serrati e testi che parlano di vita reale, rabbia e desiderio di ribellione. “Bad Lad” e “I Don’t Want a Nuclear Family” mi hanno colpito per l’attitudine, sembrano urlare quello che tanti pensano ma non dicono.

La voce di Davey Warsop poi è perfetta: ruvida ma melodica, sempre carica di urgenza. Si sente che questo disco non è stato fatto per piacere a tutti, ma per dire qualcosa di chiaro e diretto.

Personalmente, l’ho ascoltato tutto d’un fiato e mi ha ricordato perché amo il punk: perché quando è fatto bene ti fa venire voglia di muoverti, di pensare e di non restare fermo.

Youth Club è breve, intenso, senza compromessi. Uno di quei dischi che ti tengono vivo.

Live in Hyde Park – Red Hot Chili Peppers

Ci sono live album che restano semplici registrazioni di un concerto, e poi ci sono quelli che diventano un pezzo di storia. Live in Hyde Park dei Red Hot Chili Peppers appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Registrato nel 2004 davanti a più di 250.000 persone a Londra, è un disco che cattura tutta l’energia grezza, l’improvvisazione e la chimica unica della band in uno dei momenti più alti della loro carriera.

Ascoltandolo si capisce subito che non è un “best of” confezionato: è un viaggio sonoro in cui Flea e Chad Smith costruiscono una sezione ritmica da terremoto, John Frusciante dipinge con la sua chitarra linee melodiche che sembrano venire da un altro pianeta, e Anthony Kiedis ci mette la sua voce un po’ sporca, un po’ incerta, ma sempre vera.

La scaletta è esplosiva: da classici come Give It Away, By The Way e Californication fino a gemme meno ovvie, il tutto condito con jam strumentali che fanno capire quanto i Red Hot siano, prima di tutto, una live band. C’è anche spazio per le cover (mitica Black Cross dei 45 Grave) e per quelle improvvisazioni che rendono ogni concerto diverso dall’altro.

Quello che mi piace di più di Live in Hyde Park è la sua imperfezione: non è un disco “perfetto”, levigato, prodotto in studio. È sudore, sbavature, esplosioni di energia che arrivano dritte dalle casse come se fossi lì sotto al palco. È il ritratto di una band che vive della sua musica e del rapporto con il pubblico, non di filtri o trucchi da studio.

Se i Red Hot Chili Peppers in studio possono dividere, sul palco mettono tutti d’accordo. E Live in Hyde Park è la testimonianza più sincera e potente di questa verità.

Rod Stewart – If We Fall in Love Tonight (1996)

If We Fall in Love Tonight non è un album di inediti, ma una raccolta pubblicata nel 1996 che unisce nuove registrazioni, rivisitazioni e classici del repertorio romantico di Rod Stewart. A prima vista potrebbe sembrare solo l’ennesimo “greatest hits” destinato al periodo natalizio, ma dentro c’è qualcosa di più: il ritratto di un artista che, dopo decenni di carriera, sceglie di mostrarsi nella veste più sentimentale e malinconica.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: l’amore come centro tematico, non quello sfrontato e rock degli anni Settanta, ma quello adulto, fatto di ricordi, desideri e ferite. Brani come Sometimes When We Touch o la title track inedita If We Fall in Love Tonight restituiscono un Rod Stewart intimo, che si lascia alle spalle la ribellione e abbraccia la fragilità. La voce, inconfondibile, porta con sé una ruvidità che non ha perso potenza, ma che qui diventa carezza, confessione.

Certo, il disco non ha la freschezza degli anni d’oro, né la spinta rock’n’roll che lo aveva reso una leggenda. Ma proprio questa scelta di rallentare e rileggerci canzoni d’amore con un tono più maturo lo rende affascinante. È un lavoro che parla a chi è disposto ad ascoltarlo senza aspettarsi colpi di scena, ma lasciandosi avvolgere dalla sua atmosfera calda e notturna.

Riascoltato oggi, If We Fall in Love Tonight ha il sapore di un brindisi al passato, con la consapevolezza che il tempo scorre ma le emozioni restano. Non il disco essenziale di Stewart, ma un tassello prezioso per capire il lato più intimo e vulnerabile di un artista che ha saputo attraversare generazioni senza mai perdere la propria voce.

Un album che forse non cambierà la vita, ma che può accompagnare le notti silenziose, quelle in cui serve solo una voce sincera che canti d’amore.

Royale Rockers – The Reggae Sessions

The Reggae Sessions dei Royale Rockers è uno di quei dischi che ti portano direttamente altrove: basta premere play e sei subito catapultato sotto un sole caldo, con l’aria che vibra lenta e morbida al ritmo di un basso pulsante. È reggae nel senso più puro del termine: non una moda, non un vezzo, ma un omaggio rispettoso e sincero alle radici giamaicane.

Il progetto Royale Rockers si muove come una sorta di collettivo, con musicisti che conoscono alla perfezione le regole non scritte del genere: basso e batteria sempre in primo piano, chitarre ritmiche precise come un orologio, tastiere che dipingono un paesaggio liquido. Quello che colpisce non è tanto l’originalità – non cerca di reinventare la ruota – ma la capacità di riproporre quel sound con autenticità, senza manierismi.

Le tracce scorrono come un’unica sessione dal vivo, con un’atmosfera rilassata ma mai piatta. C’è energia, c’è calore, e soprattutto c’è rispetto per la tradizione. Non è un reggae contaminato da elettronica o pop, ma una celebrazione delle fondamenta: il roots che si sposa con il dub, con qualche lampo di soul qua e là.

È il classico disco che funziona in sottofondo, ma che se ascolti con attenzione ti rivela mille sfumature: il dialogo tra basso e batteria, i dettagli delle tastiere, i fiati che entrano al momento giusto. Un lavoro di gruppo, in cui la musica conta più dei nomi.

The Reggae Sessions non è l’album che rivoluziona il genere, ma non vuole esserlo. È piuttosto un disco che testimonia quanto il reggae, fatto con cuore e competenza, resti una musica senza tempo.

Perfetto per chi ama le vibrazioni positive, per chi vuole un sottofondo che sa di libertà, per chi cerca quell’equilibrio tra leggerezza e profondità che solo il reggae sa regalare.

Simply Red – Men and Women (1987)

Dopo il successo internazionale di Picture Book e del singolo Holding Back the Years, i Simply Red tornano nel 1987 con Men and Women, un album che li consolida come una delle band più eleganti e raffinate della scena pop-soul britannica degli anni ’80. Se il debutto aveva mostrato un gruppo giovane ma già sicuro del proprio stile, qui Mick Hucknall e compagni scelgono di ampliare la tavolozza, puntando su arrangiamenti più ricchi, venature funky e una maggiore apertura verso il pop internazionale.

Il disco si apre con The Right Thing, un brano travolgente che diventa subito hit grazie al groove irresistibile e alla voce calda e inconfondibile di Hucknall. È il pezzo che forse più rappresenta il cuore dell’album: sofisticato ma accessibile, pronto per la radio senza perdere credibilità.

Altri momenti forti arrivano con Infidelity e Suffer, che portano in primo piano la vena soul e la capacità della band di scrivere melodie che restano impresse. Ma è nelle ballad come Ev’ry Time We Say Goodbye (cover di Cole Porter) che emerge tutta la sensibilità vocale di Hucknall: un omaggio ai classici, interpretato con un’intensità che lo rende suo senza snaturarne l’essenza.

Rispetto al debutto, Men and Women mostra un gruppo più ambizioso, meno legato alle radici soul “pure” e più attento a costruire un sound pop adulto, elegante e internazionale. Non tutti i brani hanno la stessa forza, e in alcuni momenti si avverte un po’ di disomogeneità, ma nel complesso l’album scorre con piacevolezza, alternando ritmi danzanti a momenti intimi.

Riascoltato oggi, Men and Women è un perfetto esempio di pop raffinato anni ’80: arrangiamenti levigati, suoni caldi, melodie che si ricordano. Forse non ha la forza innovativa di altri dischi dell’epoca, ma possiede una qualità che resiste al tempo: la sincerità della voce di Hucknall, capace di dare anima anche alla canzone più leggera.

Un album che conferma i Simply Red non come semplice fenomeno passeggero, ma come una band destinata a durare.

Chris Rea – The Very Best Of Chris Rea (2001)

Ci sono artisti che non hanno mai avuto bisogno di clamore per farsi ascoltare. Chris Rea è uno di questi: voce roca, chitarra calda, uno stile che mescola blues, pop e ballad con una naturalezza unica. The Very Best Of Chris Rea, pubblicata nel 2001, è una raccolta che prova a racchiudere in un unico viaggio vent’anni di carriera, e che mette in fila alcune delle sue canzoni più amate.

La compilation si apre con The Road to Hell (Part 2), probabilmente il suo brano più celebre, un blues-rock ipnotico e cupo che fotografa perfettamente il lato critico e introspettivo del cantautore inglese. Ma il bello della raccolta è che non si limita alle canzoni da classifica: accanto a hit come Fool (If You Think It’s Over) o On the Beach, c’è spazio per gemme più intime come Josephine e Let’s Dance, che mostrano il suo talento nel creare melodie eleganti e senza tempo.

Ascoltando il disco ci si accorge di quanto il marchio di Rea sia riconoscibile: quella voce bassa e graffiata, inconfondibile, e una chitarra che accompagna sempre con gusto, senza mai sovrastare la canzone. È un sound che profuma di viaggi in auto, di strade polverose, di tramonti guardati con la radio accesa.

Rispetto ad altre raccolte, The Very Best Of ha il merito di dare un’immagine completa: non solo il rocker malinconico, ma anche il narratore più leggero, capace di scrivere canzoni romantiche senza mai cadere nello stucchevole. Certo, i fan più appassionati potrebbero discutere sull’assenza di alcuni brani importanti (com’è inevitabile in ogni “best of”), ma nel complesso la selezione funziona, e per chi vuole scoprire Chris Rea è un ottimo punto di partenza.

Riascoltato oggi, l’album suona ancora fresco: canzoni degli anni ’80 e ’90 che hanno resistito al tempo, grazie a quella scrittura sobria e raffinata che è sempre stata la sua cifra. Non ci sono effetti speciali, solo buona musica, fatta con sincerità.

The Very Best Of Chris Rea è una raccolta che conferma quanto Rea sia stato – e resti – un artista sottovalutato rispetto al suo reale valore. Non un semplice cantautore pop, ma un musicista capace di dare un’anima blues anche alla melodia più immediata.

Un disco da tenere in macchina, da ascoltare con calma, quando la strada davanti a te sembra non finire mai.

Van Morrison – Brown Eyed Girl (1967)

Quando si parla di Van Morrison, inevitabilmente il pensiero corre a Brown Eyed Girl. Pubblicata nel 1967, è stata la sua prima grande hit da solista, il brano che lo ha proiettato fuori dall’esperienza con i Them e lo ha consegnato alla storia del rock come cantautore a sé stante. Un pezzo che, nonostante gli anni e i miliardi di passaggi radiofonici, conserva ancora oggi una freschezza contagiosa.

La canzone è la perfetta incarnazione del lato solare di Morrison: un folk-pop con sfumature soul, dal ritmo allegro e immediato, che racconta un’estate spensierata, un amore giovane e libero. È difficile non lasciarsi trascinare dal ritornello, dalle chitarre leggere e dall’interpretazione vocale piena di energia, capace di unire entusiasmo e malinconia.

Quello che colpisce è la semplicità con cui Brown Eyed Girl riesce a rimanere impressa. Non ha arrangiamenti complessi né virtuosismi, eppure funziona come un piccolo classico universale: la canzone che mette d’accordo tutti, che ti fa sorridere anche quando non vuoi, che ti riporta a un ricordo estivo, vero o immaginato.

Paradossalmente, Van Morrison stesso ha avuto con questo brano un rapporto complicato: lo considerava troppo pop, troppo commerciale, al punto da non volerlo nemmeno inserire spesso nei concerti. Eppure, è stato il trampolino che ha reso possibile la sua carriera successiva, più ambiziosa e spirituale, fatta di dischi monumentali come Astral Weeks o Moondance.

Riascoltata oggi, Brown Eyed Girl non è solo una hit nostalgica: è la fotografia di un momento, di un artista che stava cercando la sua strada e che, quasi per caso, ha scritto una delle canzoni più amate di sempre. Un brano che continua a girare nelle radio, nei film, nelle playlist, senza mai invecchiare davvero.

Un sorriso in musica, con un retrogusto dolceamaro.

Marilyn Manson – Antichrist Svperstar (1996)

Quando nel 1996 uscì Antichrist Svperstar, Marilyn Manson non era ancora il “mostro sacro” (e mediatico) che sarebbe diventato poco dopo. Con questo album, però, il passo è stato definitivo: da provocatore di nicchia a icona globale del rock più disturbante e controverso. Non solo un disco, ma un manifesto estetico e ideologico, che scosse la scena musicale e l’opinione pubblica come pochi altri lavori degli anni ’90.

Prodotto da Trent Reznor (Nine Inch Nails), il disco è cupo, violento e teatrale. Le chitarre abrasive, i beat industriali e le atmosfere gotiche creano un suono che non lascia scampo, claustrofobico e grandioso allo stesso tempo. È un concept album strutturato in tre atti, che racconta un’ascesa e caduta: la trasformazione del protagonista da vittima a tiranno, fino all’autodistruzione. Un percorso che riflette tanto i demoni interiori quanto la critica feroce alla società americana.

Brani come Irresponsible Hate Anthem e The Beautiful People sono esplosioni di rabbia e sarcasmo, inni corrosivi che hanno segnato un’intera generazione. Tourniquet è disturbante e malinconica, un inno alla deformità trasformata in poesia nera. Cryptorchid e Wormboy scavano nelle zone più inquietanti dell’animo, mentre la title track Antichrist Svperstar ha la solennità di una liturgia oscura.

Al centro di tutto c’è Marilyn Manson, non solo come cantante ma come figura totale: voce che passa dal sussurro al grido disumano, presenza scenica che unisce Bowie, Alice Cooper e shock rock portato all’estremo. È un album che non si limita a suonare: costruisce un mondo, un’estetica, un personaggio.

Riascoltato oggi, Antichrist Svperstar conserva intatta la sua forza dirompente. Certo, alcune provocazioni possono sembrare datate, ma il cuore del disco resta potente: la capacità di unire musica, teatro e critica sociale in un’opera compatta e devastante. Non è un ascolto facile, né vuole esserlo. È un disco che divide, che urla, che mette l’ascoltatore davanti a uno specchio deformante.

Per molti è stato l’inizio della leggenda, per altri solo uno scandalo confezionato. Ma una cosa è certa: Antichrist Svperstar è uno degli album più importanti degli anni ’90, un lavoro che ha ridefinito i confini del rock industriale e dell’immaginario shock.

Un rituale oscuro, ancora capace di bruciare.

ZAYN – Nobody Is Listening (2021)

Con Nobody Is Listening, uscito nel gennaio 2021, Zayn Malik sembra voler mettere da parte ogni pressione commerciale per raccontarsi in modo intimo e personale. Dopo il debutto sorprendente di Mind of Mine e il più ambizioso Icarus Falls, questo terzo album suona come il lavoro più raccolto e vulnerabile della sua carriera: niente produzioni gigantesche, niente ricerca ossessiva della hit, ma canzoni che respirano delicatezza e sincerità.

Il tono è subito chiaro: atmosfere minimali, beat morbidi, chitarre e synth appena accennati. Al centro, sempre la voce di Zayn, che si muove con disinvoltura tra falsetti cristallini e toni più bassi e sensuali. Calamity, l’intro parlata quasi come uno spoken word, mette le carte in tavola: questo è un disco da ascoltare con attenzione, non da consumare in fretta.

Ci sono momenti di grande eleganza, come Better, che con la sua semplicità diventa quasi un manifesto del disco: pochi accordi, testo diretto, un’atmosfera intima da camera da letto. Vibez è l’episodio più vicino al pop/R&B classico, seducente ma sempre trattenuto. When Love’s Around, con Syd, è una delle collaborazioni più riuscite, morbida e sofisticata, perfetta per sottolineare il lato più soul dell’album.

Quello che colpisce di più è la coerenza: Nobody Is Listening è un disco breve (poco più di mezz’ora), lineare, che non cerca deviazioni inutili. A qualcuno potrà sembrare troppo omogeneo, quasi monocorde, ma è proprio questa la sua forza: un flusso sonoro intimo, quasi da diario personale, che restituisce la sensazione di entrare nello spazio privato di Zayn.

Riascoltato oggi, a qualche anno di distanza, l’album resta particolare: non ha avuto il clamore commerciale dei suoi predecessori, ma ha mostrato un artista che non ha paura di mostrarsi fragile e lontano dai riflettori. È un disco che richiede silenzio e attenzione, e forse proprio per questo può sembrare “nascosto”, ma chi gli dedica tempo scopre un lavoro sincero e maturo.

Nobody Is Listening non è il classico album da hit parade, è più un sussurro che un urlo. Ed è proprio questo che lo rende unico: un atto di coraggio in un panorama pop spesso gridato e artificiale.

Green Day – Shenanigans (2002)

Uscito nel 2002, Shenanigans non è un vero e proprio nuovo album dei Green Day, ma una raccolta di b-side, rarità e cover. Eppure, pur nascendo come “disco minore”, racconta molto della band californiana all’alba degli anni Duemila, in quel periodo di passaggio tra il successo degli anni ’90 e la rinascita clamorosa che arriverà con American Idiot.

Il bello di Shenanigans è proprio la sua natura disordinata. Dentro ci trovi pezzi che non hanno trovato spazio nei dischi ufficiali, ma che mostrano ancora tutta l’energia punk-pop tipica dei Green Day. Suffocate, You Lied o Ha Ha You’re Deadsono schegge veloci, sarcastiche, che riportano alla mente la band più irriverente degli esordi.

C’è anche spazio per momenti più particolari: Espionage, strumentale dal sapore surf-rock che finirà pure nella colonna sonora di Austin Powers, è una rarità che dimostra la voglia di giocare e sperimentare. E poi ci sono le cover: I Want to Be on T.V. dei Fang e soprattutto Outsider dei Ramones, un omaggio sincero e diretto a una delle band che più ha ispirato il trio di Berkeley.

Dal punto di vista sonoro, non c’è la cura di un album “ufficiale”: le tracce hanno un sound grezzo, quasi da sala prove, ma è anche questo il fascino di Shenanigans. È come sbirciare nel retrobottega della band, tra quello che di solito resta fuori dalle luci dei riflettori.

Riascoltato oggi, Shenanigans non regge ovviamente il confronto con i grandi capitoli della discografia dei Green Day, ma ha un valore particolare: mostra il lato spontaneo, immediato e meno calcolato del gruppo. È un disco che parla soprattutto ai fan, a chi vuole completare il puzzle e scoprire sfumature inedite della band.

Non è un album da classifica, ma un documento prezioso: il diario segreto di una fase di transizione, prima della grande esplosione. E come tale, conserva un suo fascino speciale.

Maxwell – Now (2001)

Con Now, pubblicato nel 2001, Maxwell conferma di essere una delle voci più raffinate e credibili della scena neo-soul. Dopo l’esordio folgorante di Urban Hang Suite e il più sperimentale Embrya, questo terzo album rappresenta un punto di equilibrio: un disco che unisce sensualità e introspezione, tradizione soul e modernità R&B, con una scrittura elegante e mai banale.

Fin dall’inizio si percepisce un tono più maturo e consapevole. Maxwell non ha bisogno di strafare: lascia che la sua voce – calda, flessibile, capace di passare dal falsetto etereo alla profondità più soul – guidi ogni brano con naturalezza. Get to Know Ya apre l’album con groove rilassato e sensuale, mentre Lifetime è il cuore pulsante: una ballata piena di luce, che sembra sospesa tra dolcezza e malinconia.

C’è spazio per l’impegno e la spiritualità in For Lovers Only e Temporary Nite, ma anche per momenti più intimi e carnali come Was My Girl. E poi This Woman’s Work, la reinterpretazione del brano di Kate Bush, che diventa nelle mani di Maxwell una confessione struggente: probabilmente uno dei momenti più alti della sua carriera.

Musicalmente, Now è costruito con arrangiamenti sofisticati ma mai eccessivi: linee di basso vellutate, chitarre leggere, batteria morbida, un tappeto sonoro che valorizza la voce senza soffocarla. È un album pensato per durare, lontano dalle mode del momento, più vicino all’idea di un classico soul che di un prodotto radiofonico usa e getta.

Riascoltato oggi, Now mantiene intatta la sua eleganza. Non è un disco che cerca il colpo di scena, ma un lavoro che ti avvolge piano, traccia dopo traccia, fino a conquistarti. È la dimostrazione che Maxwell, in un’epoca di R&B spesso costruito a tavolino, ha scelto un’altra strada: quella dell’autenticità, della classe, della vulnerabilità.

Un album che conferma la sua statura di vero artista soul contemporaneo: moderno senza rinnegare la tradizione, intimo ma universale.

Simon & Garfunkel – Wednesday Morning, 3 A.M. (1964)

Il debutto di Simon & Garfunkel, uscito nel 1964, è uno di quei dischi che si portano addosso tutta l’ingenuità e la freschezza degli inizi. Wednesday Morning, 3 A.M. è un album ancora lontano dalle vette che il duo avrebbe raggiunto qualche anno dopo, ma contiene già le basi del loro linguaggio: armonie vocali cristalline, testi poetici e un folk che guarda tanto alla tradizione americana quanto alla sensibilità urbana di New York.

Il disco si apre con You Can Tell the World, un gospel-folk che mette subito in mostra l’armonia vocale perfetta tra Paul Simon e Art Garfunkel. Ma è con The Sound of Silence (qui in versione acustica, prima di essere trasformata in hit grazie all’arrangiamento elettrico del 1965) che si intuisce la profondità del talento di Simon come autore: una canzone che parla di alienazione e solitudine con una forza che va oltre il tempo.

Tra le altre tracce spiccano Bleecker Street, malinconico affresco urbano che racconta la vita del Village newyorkese, e The Sun Is Burning, che mette in evidenza la vena più intimista del duo. Ci sono anche cover tradizionali come Peggy-O o Go Tell It on the Mountain, che riflettono la loro volontà di inserirsi nella scena folk del periodo, allora dominata da artisti come Bob Dylan e Peter, Paul & Mary.

Certo, rispetto ai lavori successivi, Wednesday Morning, 3 A.M. appare acerbo: la produzione è scarna, a volte quasi scolastica, e alcune canzoni sembrano più esercizi di stile che veri capolavori. Ma c’è un fascino particolare in questa semplicità: si percepisce la purezza di due ragazzi che credono nella musica e nella poesia delle parole, e che stanno ancora cercando la loro voce definitiva.

Riascoltato oggi, l’album ha il sapore di un documento prezioso: la fotografia di un inizio, di una promessa. È il seme da cui nasceranno capolavori come Parsley, Sage, Rosemary and Thyme e Bridge Over Troubled Water. Un disco che forse non ha la forza dei successivi, ma che resta importante per capire l’origine di un duo destinato a scrivere alcune delle pagine più belle della musica americana.

Sergio Cammariere – Cantautore Piccolo (2003)

Con Cantautore Piccolo Sergio Cammariere firma uno dei suoi lavori più intensi e riconoscibili, un disco che porta in primo piano tutte le sue anime: il jazzista, il poeta, l’interprete raffinato capace di fondere la tradizione cantautorale italiana con il respiro internazionale.

Fin dal brano d’apertura, Tutto quello che un uomo, si percepisce la cifra dell’album: una ballata struggente, elegante, che al Festival di Sanremo gli regalò un successo clamoroso e inaspettato. È una canzone che non ha bisogno di spiegazioni: melodia perfetta, arrangiamento sobrio, parole che arrivano dritte al cuore.

Ma l’album non si esaurisce lì. Cantautore Piccolo, la title track, è un autoritratto ironico e malinconico, che racconta con delicatezza la condizione dell’artista in equilibrio tra sogno e realtà. Via da questo mare e Dalla pace del mare lontanoconfermano la vocazione mediterranea di Cammariere, con armonie che profumano di sud e di mare, intrecciate a influssi jazz che emergono nelle strutture e nei fraseggi pianistici.

La sua scrittura si muove sempre in bilico tra canzone d’autore e standard jazz: c’è spazio per l’intimità, per l’improvvisazione, per la malinconia, ma anche per momenti più giocosi, in cui la leggerezza si fa complice del racconto. La voce, calda e vellutata, aggiunge un tocco di intimità che rende ogni brano quasi confidenziale.

Cantautore Piccolo è un disco che non cerca l’effetto immediato: richiede tempo, ascolto, attenzione. Ma proprio in questo sta la sua forza: è un album che cresce, che accompagna, che diventa colonna sonora silenziosa di momenti di vita.

Riascoltato oggi, conserva tutta la sua eleganza e la sua autenticità. È la testimonianza di un artista fuori dagli schemi, capace di parlare con un linguaggio personale, che prende dalla tradizione e dal jazz per restituire qualcosa di unico.

Un album che ha il coraggio della delicatezza, e che mostra come, a volte, anche i “cantautori piccoli” possano dire cose enormi.

Bryan Ferry – The Collection

Ascoltare una raccolta di Bryan Ferry significa attraversare più di trent’anni di eleganza musicale. The Collection non è solo un “best of”: è un viaggio dentro l’universo sofisticato del leader dei Roxy Music, tra ballate sensuali, cover trasformate in piccoli gioielli e canzoni che hanno ridefinito l’idea stessa di pop raffinato.

Quello che colpisce di più, ascoltandola tutta d’un fiato, è la coerenza. Dai primi esperimenti solisti ai lavori più recenti, Ferry ha sempre mantenuto un marchio inconfondibile: la sua voce vellutata, ironica e seducente, e la capacità di mescolare mondi apparentemente lontani – il rock, il glam, il soul, il jazz, persino l’elettronica – in un linguaggio personale e riconoscibile.

La raccolta scorre tra brani ormai classici e altri meno noti che meritano riscoperta. Let’s Stick Together resta uno dei suoi inni più diretti e contagiosi; Slave to Love è l’apice della sua dimensione romantica, brano che trasuda sensualità a ogni nota; Don’t Stop the Dance è eleganza pop allo stato puro, con quell’atmosfera da club notturno che solo Ferry sa evocare. E poi ci sono le reinterpretazioni: ascoltare come Bryan riesca a trasformare pezzi di altri – dai Beatles a Dylan – in qualcosa che sembra scritto per lui è una dimostrazione di stile e intelligenza musicale.

Certo, come tutte le antologie, anche The Collection lascia fuori qualcosa e segue un filo più legato all’accessibilità che alla completezza. Ma non è questo il punto: più che un archivio, è un biglietto da visita, una porta di ingresso nel mondo di Bryan Ferry. Per chi già lo conosce, è un piacere riascoltare le sue tappe più importanti con un filo logico; per chi lo incontra per la prima volta, è un modo immediato di capire perché Ferry sia considerato un maestro di stile.

Riascoltata oggi, questa raccolta conserva intatta la sua modernità: la voce, i suoni, le atmosfere sembrano resistere al tempo come un abito ben cucito. Perché, in fondo, Bryan Ferry è sempre stato così: un dandy del pop, capace di trasformare ogni canzone in un gesto di classe.

Bernard Peiffer – Jazz in Paris

Ci sono musicisti che restano nell’ombra pur avendo un talento capace di rivaleggiare con i grandi nomi. Bernard Peiffer è uno di questi. Pianista francese straordinario, soprannominato a volte “il Bud Powell europeo”, è stato un artista dotato di tecnica vertiginosa e di una sensibilità unica. Jazz in Paris, la raccolta che ne ripropone alcune registrazioni, è la porta d’ingresso perfetta per scoprire (o riscoprire) il suo mondo.

Quello che colpisce fin dal primo ascolto è la versatilità. Peiffer riesce a muoversi con naturalezza tra swing, bebop e momenti quasi da musica classica, fondendo tutto con un tocco personale e inconfondibile. Le sue interpretazioni hanno energia, ma non perdono mai eleganza: c’è sempre un equilibrio tra virtuosismo e lirismo, tra la voglia di sorprendere e quella di raccontare emozioni.

I brani raccolti in Jazz in Paris restituiscono bene questo mix. Ci sono standard che prende e ribalta con improvvisazioni piene di invenzioni, e ci sono pezzi che rivelano la sua vena più romantica, quasi cinematografica. Il suo pianismo ha qualcosa di brillante e imprevedibile, come se ogni nota fosse scelta sul momento, eppure sempre con una logica interna.

Riascoltato oggi, questo disco suona come un piccolo tesoro dimenticato: non è solo un documento storico, ma un ascolto vivo, pulsante, che trasmette il clima del jazz europeo degli anni Cinquanta. Parigi era allora un crocevia di suoni e culture, e Peiffer incarnava bene quella voglia di mescolare tradizione e modernità, luce e ombra.

Jazz in Paris non è un album da classifica, ma un disco per chi ama scoprire perle nascoste. È la testimonianza di un pianista che avrebbe meritato molta più visibilità, e che invece resta un segreto prezioso per appassionati.

Un ascolto che non ha nulla di “minore”: è jazz sincero, vibrante, capace ancora di emozionare con la freschezza di chi suonava senza calcoli, solo per amore della musica.

Bruce Springsteen – The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle (1973)

Il secondo album di Bruce Springsteen non è solo un passo avanti rispetto all’esordio: è il disco in cui comincia a intravedersi con chiarezza la strada che lo porterà a diventare “The Boss”. Pubblicato nel 1973, The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle è un lavoro pieno di vita, di caos urbano, di romanticismo sporco. È un album giovane, ma già grande.

Quello che colpisce è la capacità di mescolare mondi diversi. Da un lato c’è il soul e il rhythm’n’blues, con fiati che pompano energia come in Kitty’s Back o nella title track che apre il disco: groove, sudore e voglia di ballare. Dall’altro c’è già la vena narrativa, quella che farà la fortuna di Springsteen: storie di ragazzi che sognano la fuga, amori improvvisi, notti che sembrano infinite.

Le canzoni scorrono come racconti corali: 4th of July, Asbury Park (Sandy) è una cartolina malinconica di New Jersey, dolce e struggente; Incident on 57th Street è cinema in musica, con i suoi personaggi che sembrano usciti da un romanzo beat; e poi c’è Rosalita (Come Out Tonight), forse la prima vera “grande canzone” di Springsteen, un’esplosione di gioia rock’n’roll che dal vivo diventerà un rito collettivo.

La voce di Bruce è ancora acerba, ma già piena di passione, e l’E Street Band comincia qui a trovare la propria identità: fiati, organo, chitarre che si intrecciano in un suono ricco e vibrante, che trasmette il senso di una banda di strada pronta a conquistare il mondo.

Riascoltato oggi, The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle ha ancora la freschezza di un diario giovanile e la profondità di un’opera già adulta. Non è un album perfetto, è vero: è un po’ disordinato, irruento, ma è proprio questo a renderlo speciale. È Bruce che sta ancora cercando sé stesso, e proprio in questa ricerca trova la sua voce.

Personalmente lo considero uno dei suoi lavori più affascinanti: meno celebrato di Born to Run o Darkness on the Edge of Town, ma capace di catturare un momento unico, quello in cui un ragazzo del New Jersey stava diventando il narratore di un’intera generazione.

Un disco che sa di strade bagnate di pioggia, di jukebox accesi fino all’alba, di sogni che prendono forma nota dopo nota.

Bob Marley and the Wailers – The Best of Bob Marley and the Wailers

Parlare di Bob Marley significa parlare di un’icona che ha superato i confini della musica. Ma prima di diventare il simbolo planetario che tutti conoscono, Marley e i Wailers erano un gruppo in continua evoluzione, immerso nel fermento giamaicano degli anni Sessanta e primi Settanta. The Best of Bob Marley and the Wailers è la raccolta che cattura proprio quella fase: non ancora il mito internazionale, ma la band che stava affinando il proprio linguaggio, tra ska, rocksteady e i primi passi del reggae.

Non è quindi una “greatest hits” nel senso classico: qui non troviamo solo gli inni universali come No Woman, No Cry o One Love, ma una selezione di brani che mostrano le radici e il cuore più autentico dei Wailers. Canzoni come Soul Rebel, Try Me o Caution hanno un’energia cruda, quasi ruvida, che restituisce l’immagine di una band giovane, affamata, determinata a trasformare la propria musica in un messaggio universale.

Ascoltando questa raccolta si percepisce il passaggio dalla spensieratezza ska alla profondità spirituale del reggae. Brani come Duppy Conqueror o Small Axe portano già i semi della poetica che renderà Marley unico: ribellione, spiritualità, orgoglio identitario. Altri pezzi, più melodici, mostrano il lato dolce e soul della sua voce, che già allora aveva quella capacità magnetica di parlare a chiunque.

Il fascino di questo disco sta nella sua imperfezione. Non è levigato, non è costruito per piacere a tutti, ma è autentico. È la fotografia di una band che ancora non sapeva di essere destinata a cambiare la musica, ma che stava già scrivendo pagine fondamentali della cultura giamaicana.

Riascoltato oggi, The Best of Bob Marley and the Wailers è un tuffo nelle origini: non il Marley delle magliette e dei poster, ma il giovane artista che cantava per il suo popolo, che sperimentava, che trasformava ritmi locali in voce universale. È un disco che non va preso come un semplice “best of”, ma come una porta d’ingresso su quella stagione creativa che avrebbe portato alla leggenda.

Un album che profuma di radici, di strada, di verità. Perché prima ancora di diventare icona, Bob Marley è stato questo: un ragazzo con una chitarra e una voce che voleva cambiare il mondo.

Eagle-Eye Cherry – Desireless (1997)

Ci sono debutti che arrivano quasi in punta di piedi e finiscono per segnare un’epoca. Desireless, primo album di Eagle-Eye Cherry, è uno di quei casi. Pubblicato nel 1997, ha portato con sé un brano che sarebbe diventato una delle canzoni simbolo degli anni Novanta: Save Tonight.

La forza del disco sta proprio nella sua immediatezza. Non è un lavoro complicato né eccessivamente prodotto: è un album che respira naturalezza, costruito su melodie semplici ma efficaci, con chitarre acustiche in primo piano e testi diretti, capaci di arrivare subito. C’è un’atmosfera calda e notturna che percorre l’intera tracklist, come se fosse la colonna sonora perfetta di un viaggio in macchina a fari bassi, attraverso strade deserte.

Oltre a Save Tonight, che ancora oggi conserva intatta la sua freschezza radiofonica, ci sono altri momenti che meritano attenzione. Falling in Love Again mostra il lato più intimo e malinconico dell’autore, When Mermaids Cry mescola romanticismo e leggerezza pop, mentre la title track Desireless chiude l’album con una delicatezza quasi sospesa, un addio dolce che lascia spazio al silenzio.

La voce di Eagle-Eye Cherry è particolare: non potente, non spettacolare, ma calda e confidenziale, come se parlasse direttamente all’ascoltatore. È proprio questa sua fragilità a renderlo credibile, a dare al disco una dimensione personale, quasi casalinga, lontana dalla patina delle produzioni troppo levigate di quegli anni.

Riascoltato oggi, Desireless è un album che forse non ha rivoluzionato nulla, ma che ha fotografato perfettamente un certo modo di fare pop-rock negli anni ’90: sincero, melodico, immediato. Non a caso ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, conquistando chi cercava canzoni semplici, dirette e capaci di emozionare.

Un debutto che resta la vetta della carriera di Eagle-Eye Cherry: un album che non ha bisogno di effetti speciali, perché si regge su quella qualità rara e senza tempo che è la sincerità.

Rocky – Original Motion Picture Soundtrack (1976)

Ci sono colonne sonore che accompagnano un film, e altre che finiscono per diventarne il cuore pulsante. Quella di Rocky, firmata da Bill Conti, appartiene alla seconda categoria. Senza quelle note, probabilmente la storia di Balboa non avrebbe avuto lo stesso impatto emotivo, la stessa forza di risuonare nell’immaginario collettivo.

Il disco si apre con Gonna Fly Now, il tema principale che è entrato nella cultura popolare come pochi altri. Trombe squillanti, archi e coro che ripetono poche parole ma decisive: l’energia che trasmette è quella della rivincita, della possibilità di farcela contro tutto e tutti. È impossibile ascoltarla senza visualizzare la celebre corsa sulle scale di Philadelphia.

Ma la colonna sonora non è solo questo. Conti costruisce un tappeto orchestrale che alterna tensione, romanticismo e pathos sportivo. Brani come Philadelphia Morning o Alone in the Ring raccontano la solitudine del protagonista, la sua fragilità, mentre pezzi come Going the Distance restituiscono tutta la drammaticità del combattimento. È musica che non ha bisogno di immagini per funzionare: basta chiudere gli occhi per sentire la tensione crescere, round dopo round.

Riascoltato oggi, il disco ha un fascino particolare: è un mix di orchestrazioni classiche e arrangiamenti quasi televisivi anni Settanta, eppure conserva un’energia incredibile. La produzione non è sontuosa, ma sincera, diretta, proprio come il film. E forse è questa autenticità a renderla immortale.

La colonna sonora di Rocky non è solo un ricordo cinematografico: è un album che ha accompagnato generazioni di sportivi, di sognatori, di persone in cerca di motivazione. Ogni volta che parte Gonna Fly Now, sembra di avere la possibilità di rialzarsi, di ricominciare, di salire sul ring della vita con una carica nuova.

In fondo, questo è il vero potere della musica: trasformare una storia in mito, un personaggio in simbolo, un film in leggenda.

Jovanotti – Safari (2008) & Ora (2011)

Ci sono artisti che crescono insieme al proprio pubblico, e Jovanotti è uno di questi. Ascoltare oggi Safari e Ora, uno dopo l’altro, è come vedere due fotografie ravvicinate della sua evoluzione, due momenti diversi ma legati dalla stessa voglia di cambiare pelle senza perdere autenticità.

Safari è un disco caldo, pieno di colori e respiro internazionale. Si sente la voglia di aprire finestre sul mondo, di far entrare dentro le canzoni i paesaggi africani, il ritmo della vita, il senso di viaggio. Brani come Fango e A te hanno segnato un’epoca: il primo con la sua forza vitale, il secondo con la sua semplicità disarmante, diventata subito una dichiarazione d’amore universale. Ma dentro Safari c’è molto altro: c’è sperimentazione, c’è il gusto per gli intrecci ritmici, ci sono canzoni meno “radiofoniche” che rivelano un Jovanotti maturo, curioso, mai banale. È un disco che profuma di strada, di polvere e di orizzonti aperti.

Tre anni dopo arriva Ora, e il suono cambia radicalmente. È il Jovanotti elettronico, notturno, che mescola beat, synth e ballate intime. Qui l’esplorazione non è geografica ma interiore. Le tasche piene di sassi è forse il brano simbolo: un inno alla fragilità che arriva dritto al cuore, senza filtri. Ma anche pezzi come La notte dei desideri o Ora mostrano un lato diverso, più urbano, più elettronico, quasi in contrasto con la natura organica di Safari. È come se Jovanotti avesse deciso di guardarsi dentro e raccontare le ombre, oltre che la luce.

Messi a confronto, Safari e Ora sembrano due poli opposti: il sole e la notte, l’esterno e l’interno, la corsa e la sosta. Ma ascoltati insieme rivelano la coerenza di un artista che non ha mai avuto paura di cambiare, di spiazzare, di portare il pop italiano in territori nuovi.

Personalmente, Safari mi dà l’energia del viaggio, della partenza, della vita che scorre. Ora, invece, è il disco che metto quando sento il bisogno di fermarmi, di ascoltarmi dentro, di accettare le fragilità. Due facce della stessa medaglia, due tappe di un percorso che dimostra come la musica di Jovanotti non sia mai stata solo intrattenimento, ma un diario sincero e in continuo movimento.

Feeder – Yesterday Went Too Soon (1999)

Ci sono dischi che arrivano senza far troppo rumore, ma che finiscono per diventare un punto fermo nella memoria di chi li ascolta. Yesterday Went Too Soon per me è uno di quelli. Non il classico album da copertina patinata o da hype mediatico, ma un lavoro che ti prende lentamente, con naturalezza, e che ti resta addosso anche dopo anni.

Quello che colpisce subito è l’equilibrio. I Feeder alternano con naturalezza pezzi energici, pieni di riff e adrenalina, a momenti più intimi e malinconici. Insomnia e Hole in My Head sono la parte più abrasiva e diretta, canzoni che avresti voglia di urlare in un locale stipato di gente. Ma poi arrivano brani come Paperfaces o la title track, Yesterday Went Too Soon, che rallentano il passo e ti lasciano sospeso, con quel senso di dolce malinconia che solo certe canzoni inglesi di fine anni ’90 sapevano trasmettere.

La voce di Grant Nicholas ha qualcosa di unico: non è mai sopra le righe, non cerca virtuosismi, ma riesce a essere credibile tanto nei pezzi più rabbiosi quanto in quelli più delicati. È una voce che ti fa sentire vicino a chi canta, come se ti stesse parlando a bassa voce tra una giornata difficile e l’altra.

Riascoltato oggi, Yesterday Went Too Soon ha ancora quella freschezza un po’ ruvida che lo rende autentico. Non è un disco perfetto – ci sono tracce che magari passano più inosservate – ma proprio per questo suona umano, sincero. È un album che racconta bene una fase della vita: il bisogno di energia, la rabbia, ma anche la voglia di fermarsi e guardarsi indietro con un filo di malinconia.

Un lavoro che forse non ha mai avuto il riconoscimento che meritava, ma che resta un piccolo gioiello per chi ama un rock capace di alternare forza e fragilità, senza maschere.

The Notwist – Neon Golden (2002)

Con Neon Golden, pubblicato nel 2002, i tedeschi Notwist hanno firmato uno di quegli album che segnano un prima e un dopo. Fino a quel momento la band era conosciuta come gruppo alternative-rock con venature rumorose, ma qui decide di reinventarsi, fondendo elettronica, indie-pop e sperimentazione con una naturalezza sorprendente.

Il risultato è un disco ipnotico, intimo e al tempo stesso visionario, capace di unire beat digitali e strumenti acustici in un equilibrio quasi perfetto. Non c’è mai compiacimento: le macchine dialogano con la chitarra, il glitch con l’armonia pop, la programmazione con la fragilità delle melodie.

Brani come Pilot e Pick Up the Phone catturano subito con il loro incedere ritmico e le linee vocali malinconiche, mentre One with the Freaks ha la delicatezza di una confessione notturna. Consequence è uno dei momenti più alti: lenta, struggente, una ballata sospesa che sembra dilatare il tempo. E poi ci sono episodi più sperimentali, come Trashing Days, che mostrano quanto la band non avesse paura di spingersi oltre i confini del pop tradizionale.

La voce di Markus Acher, timida e fragile, è l’anello che tiene insieme tutto: non cerca mai la potenza, ma la vicinanza emotiva. È come un sussurro dentro un paesaggio sonoro che alterna dolcezza e inquietudine.

Neon Golden non è un disco immediato, ma cresce ascolto dopo ascolto. Ogni brano svela nuovi dettagli, piccoli incastri sonori che arricchiscono l’esperienza. È un album che sembra costruito per accompagnare le ore silenziose della notte, ma che riesce a mantenere una forza comunicativa anche vent’anni dopo la sua uscita.

Riascoltato oggi, conserva intatta la sua modernità: molte band indie-elettroniche successive devono qualcosa a questo lavoro. Non è un album che urla, ma che sussurra, e proprio per questo lascia un segno profondo.

Un disco di confine, sospeso tra elettronica e cantautorato, che ha saputo dare un nuovo linguaggio all’indie europeo.

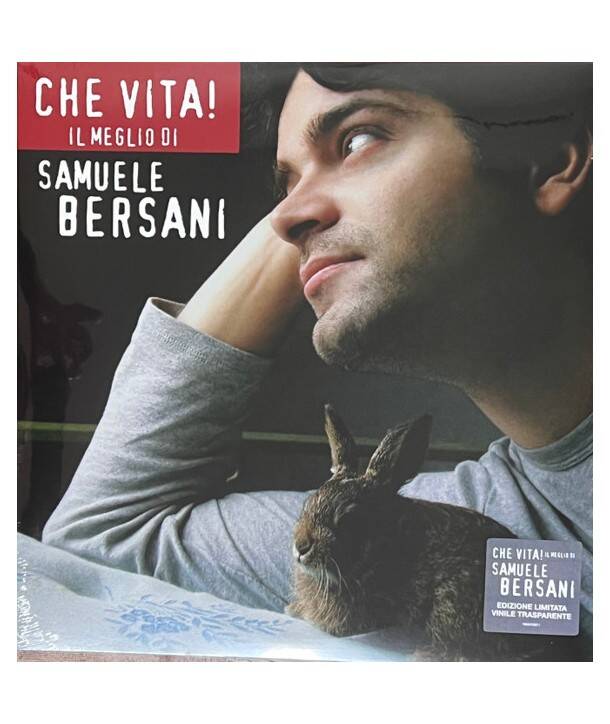

Samuele Bersani – Che Vita! (2002)

Nel 2002 Samuele Bersani pubblica Che Vita!, un album che fotografa con precisione il suo mondo poetico: ironico e malinconico, leggero e profondo allo stesso tempo. È un disco che gioca con le contraddizioni della quotidianità e le trasforma in piccole parabole musicali, sospese tra cantautorato e pop raffinato.

L’apertura è affidata a Cattiva, una ballata che mette subito in chiaro il tono: arrangiamenti limpidi, attenzione ai dettagli, e quella scrittura inconfondibile che sa essere tagliente senza mai perdere grazia. Subito dopo arriva la title track Che Vita!, con il suo ritmo trascinante e l’ironia che diventa chiave per raccontare il caos esistenziale, in un testo che unisce immagini vivide e sarcasmo.

Ci sono momenti di grande intensità emotiva, come Le mie parole e Sicuro Precariato, in cui Bersani guarda alla fragilità umana con occhio affettuoso ma mai indulgente. E c’è anche l’aspetto più giocoso e surreale, che emerge in brani come Pescatore di asterischi, dove la fantasia si intreccia con la realtà in modo tipicamente bersaniano.

Il filo conduttore è la voce di Bersani: dolce, a tratti sussurrata, sempre capace di trasformare le sue storie in qualcosa di intimo e universale. Gli arrangiamenti, curati e mai ridondanti, accompagnano i testi senza sovrastarli, lasciando spazio alle parole di respirare.

Che Vita! non è forse l’album più celebrato del cantautore bolognese, ma è uno dei più rappresentativi del suo stile: un disco che non cerca il clamore ma che lascia il segno con intelligenza e sensibilità. In un periodo in cui la musica italiana era spesso schiacciata tra pop da classifica e cantautorato ingessato, Bersani dimostrava ancora una volta di saper costruire un linguaggio personale, capace di parlare al cuore senza rinunciare al cervello.

Ascoltato oggi, mantiene intatta la sua freschezza: un album che sembra raccontare, con ironia e dolcezza, le piccole follie del vivere quotidiano.

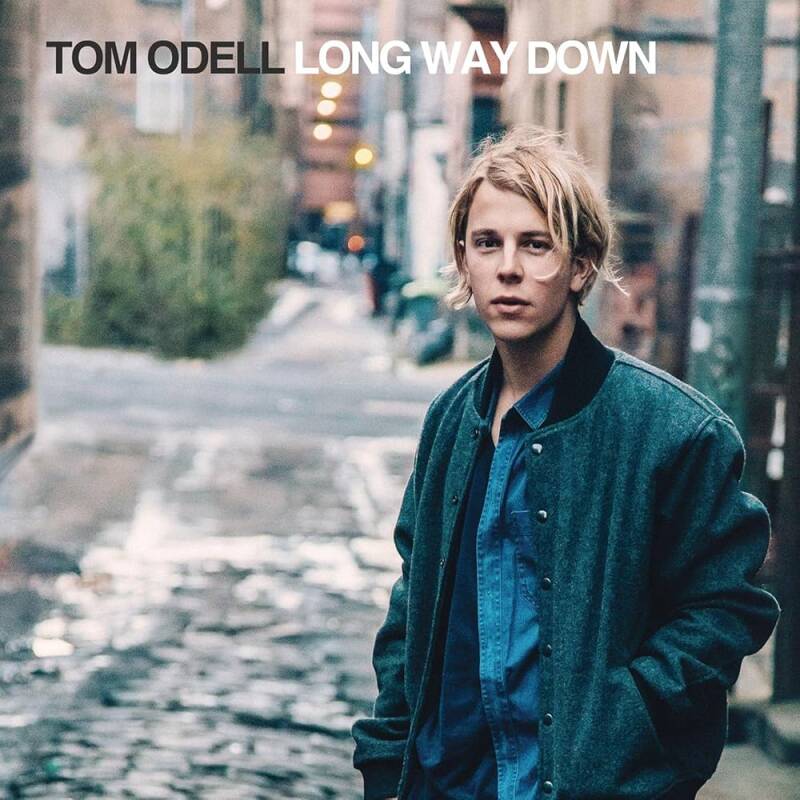

Tom Odell – Long Way Down (2013)

Con Long Way Down Tom Odell si presenta al grande pubblico e, fin dal primo ascolto, è chiaro che non si tratta di un debutto qualunque. Pubblicato nel 2013, l’album arriva dopo che Odell aveva già fatto parlare di sé vincendo il Critics’ Choice Award ai Brit Awards. Un esordio quindi carico di aspettative, che non delude: Long Way Down è un disco intenso, diretto, costruito intorno a pianoforte, voce e un’urgenza emotiva palpabile.

Il singolo Another Love è diventato subito un classico contemporaneo: una ballata dolente, che cresce fino a esplodere in un ritornello carico di pathos. È il brano che ha fatto conoscere Odell al mondo, ma non è l’unico momento da ricordare. Hold Me è più energica, quasi frenetica, con un pianoforte che diventa percussione e trascina il pezzo. Can’t Pretend è cupa e teatrale, con atmosfere che sfiorano il dramma cinematografico, mentre Grow Old With Me e Till I Lost rivelano il lato più vulnerabile e intimo del cantautore.

La forza del disco sta proprio in questa alternanza: Odell sa passare dal sussurro al grido, dalla delicatezza al furore, senza mai perdere autenticità. La sua scrittura è immediata, ma non banale: racconta amori, separazioni, fragilità, con una sincerità che arriva dritta al cuore.

Musicalmente, Long Way Down non cerca rivoluzioni. È un album che guarda alla tradizione del cantautorato inglese e la unisce a un gusto pop accessibile. L’uso del pianoforte come strumento principale gli dà un’identità forte, che lo distingue in un panorama dominato da chitarre e produzioni elettroniche.

Nonostante qualche ingenuità tipica di un debutto, il disco resta coeso e potente. È il ritratto di un giovane artista che mette tutto se stesso nelle canzoni, senza filtri. E forse è proprio questa onestà a rendere Long Way Down così convincente: un album che non si limita a piacere, ma che emoziona, che lascia cicatrici e brividi.

Un debutto che ha il sapore di una dichiarazione: Tom Odell è arrivato, e non ha paura di mostrarsi fragile.

Eurythmics – Peace (1999)

Dopo quasi un decennio di silenzio discografico, gli Eurythmics tornano nel 1999 con Peace, un album che fin dal titolo porta un messaggio chiaro: riconciliazione, rinascita, ricerca di armonia. Annie Lennox e Dave Stewart avevano preso strade diverse nei primi anni Novanta, e il loro ritorno insieme non poteva che essere carico di attese e simbolismi.

Il disco non cerca di inseguire mode o tendenze elettroniche dell’epoca. Al contrario, Peace suona come un lavoro maturo, riflessivo, dove l’energia new wave degli esordi lascia spazio a un pop più solenne, dalle atmosfere calde e spirituali. È un album di canzoni pensate per durare, con testi che parlano di amore, speranza e, inevitabilmente, del desiderio di pace in un mondo in conflitto.

Brani come I Saved the World Today colpiscono subito: una ballata sospesa, malinconica, con Annie Lennox in stato di grazia, capace di trasformare una melodia semplice in qualcosa di universale. 17 Again gioca con l’autoironia, rievocando gli anni giovanili e la consapevolezza del tempo che passa, mentre Power to the Meek riporta in superficie l’impegno sociale della band. Canzoni come Beautiful Child e Peace Is Just a Word mostrano invece il lato più intimo e spirituale, tra gospel moderno e pop orchestrale.

Quello che colpisce, riascoltandolo oggi, è la coerenza del suono: Stewart costruisce arrangiamenti eleganti e sobri, lontani dall’eccesso, lasciando spazio alla voce di Annie Lennox, vera protagonista del disco. La sua interpretazione è intensa, a volte quasi dolorosa, capace di dare credibilità a ogni parola.

Peace non ha la forza rivoluzionaria dei grandi classici degli Eurythmics, ma rappresenta una fase diversa: la maturità, la riflessione, la necessità di fermarsi e dire qualcosa di semplice e fondamentale. Non è un album fatto per scalare le classifiche, ma per lasciare una traccia più profonda, quasi intima, nell’ascoltatore.

Un disco che chiude un’epoca e al tempo stesso la rilegge con dignità. Un ritorno che non vive di nostalgia, ma di consapevolezza.

The Smiths – Louder Than Bombs (rimasterizzato da Johnny Marr)

Ci sono raccolte che nascono come semplici antologie e altre che diventano veri e propri dischi di riferimento. Louder Than Bombs appartiene a questa seconda categoria. Uscito nel 1987, era stato pensato come una sorta di riassunto per il pubblico americano, ma negli anni è diventato molto di più: un viaggio dentro l’universo degli Smiths, fatto di singoli, B-side e gemme nascoste che raccontano la loro storia meglio di qualsiasi “best of” tradizionale.

Riascoltarlo oggi nella versione rimasterizzata da Johnny Marr è un’esperienza sorprendente. Le canzoni che conosciamo a memoria – Panic, Ask, Shoplifters of the World Unite, Sheila Take a Bow – acquistano una nuova chiarezza. La chitarra di Marr è più presente, luminosa, quasi scolpita, mentre la voce di Morrissey emerge con tutta la sua teatralità fragile. Non si tratta di una rivoluzione sonora, ma di un restauro rispettoso: come se qualcuno avesse pulito la polvere da un dipinto che già conoscevamo, rivelandone nuovi dettagli.

La forza di Louder Than Bombs è proprio quella di funzionare come un album a sé stante. Nonostante sia una raccolta, c’è un filo narrativo che unisce brani diversissimi: dall’ironia malinconica di Half a Person alla dolcezza senza tempo di Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, fino all’energia contagiosa di London. Ogni canzone porta con sé un frammento dell’anima degli Smiths: rabbia, poesia, sarcasmo, desiderio di evasione.

Ascoltandolo nel 2025, col suono più nitido e attuale della rimasterizzazione, si capisce quanto la band fosse avanti rispetto ai tempi. Le chitarre di Marr sembrano già anticipare l’indie degli anni Novanta, mentre Morrissey con i suoi testi resta ancora oggi ineguagliato per capacità di raccontare alienazione e desiderio con ironia.

Non è solo una raccolta per completisti, ma un disco che può conquistare anche chi non conosce ancora bene gli Smiths. E per chi li ama da sempre, questa versione è un’occasione per riscoprire vecchie emozioni con una luce nuova.

Art Brut – Bang Bang Rock & Roll (2005)

Nel 2005 gli Art Brut arrivano come una scossa elettrica nel panorama indie britannico con il loro esordio Bang Bang Rock & Roll. In un’epoca in cui l’indie-rock sembrava sempre più levigato e pronto per le classifiche, la band di Eddie Argos irrompe con un suono grezzo, diretto, e un’attitudine che è più vicina al manifesto che al semplice disco d’esordio.

La forza del gruppo sta nella combinazione tra riff spigolosi, energia punk e la voce/parlato di Argos, che più che cantare declama, urla, ironizza. Le sue liriche sono un flusso di coscienza che mescola humour e rabbia, con un tono sarcastico che prende di mira tanto la scena musicale quanto i cliché della cultura pop.

Brani come Formed a Band mettono subito in chiaro le regole: una band che parla di se stessa, che si prende in giro e al tempo stesso rivendica la propria urgenza creativa. Emily Kane è una canzone d’amore ironica e disarmante, dedicata a una vecchia fiamma adolescenziale che diventa simbolo universale della nostalgia. La title track Bang Bang Rock & Rollè un inno irriverente che celebra e demolisce il rock allo stesso tempo, mentre Modern Art trasforma l’arte contemporanea in un grido liberatorio.

Musicalmente, il disco non punta sulla raffinatezza ma sull’impatto: riff semplici, ritmica serrata, un suono volutamente spoglio che lascia spazio all’ironia tagliente dei testi. È un punk aggiornato ai tempi dell’indie, capace di giocare con i codici senza mai prendersi troppo sul serio.

Bang Bang Rock & Roll è un disco che ha diviso: per alcuni una ventata di aria fresca, per altri solo rumore condito da cinismo. Ma è proprio questa la sua forza: un album che non cerca l’approvazione, che rifiuta il glamour e rimette al centro l’urgenza primitiva del rock’n’roll.

Ascoltato oggi, conserva intatta la sua carica ironica e corrosiva. Non è un disco “bello” in senso classico, ma un documento autentico di un momento in cui l’indie voleva tornare a sporcarsi le mani.

Iggy Pop – The Idiot (1977)

Pubblicato nel marzo 1977, The Idiot segna la rinascita di Iggy Pop dopo gli eccessi e le macerie degli Stooges. È il suo primo album solista, e porta la firma inconfondibile di David Bowie, che all’epoca condivideva con lui i giorni berlinesi tra euforia, autodistruzione e ricerca artistica.

Il disco è un viaggio notturno: cupo, industriale, quasi alieno rispetto al rock animalesco a cui Iggy aveva abituato. I ritmi sono lenti e ossessivi, i suoni metallici e sporchi, le atmosfere più vicine a una colonna sonora post-industriale che a un disco rock tradizionale. Sister Midnight apre con un groove ipnotico che sembra un incubo funk, mentre Nightclubbingdiventerà un inno del decadente edonismo europeo, con i suoi sintetizzatori che marciavano come un esercito di macchine ubriache.

C’è spazio anche per la sensualità disturbata di Funtime e per la drammaticità di Dum Dum Boys, elegia degli Stooges ormai finiti. In tutto l’album aleggia la presenza di Bowie, che firma gran parte dei brani e tinge tutto di elettronica minimale e atmosfere krautrock.

The Idiot non è un disco facile, ma è fondamentale: ha aperto nuove strade al rock, anticipando il post-punk e l’industrial. Mostra un Iggy Pop inedito, fragile e oscuro, pronto a reinventarsi. Una metamorfosi radicale che ha segnato il 1977 tanto quanto le uscite dei suoi contemporanei.

Iggy Pop – Lust for Life (1977)

Appena sei mesi dopo, nell’agosto 1977, Iggy Pop sforna Lust for Life, di nuovo con Bowie al suo fianco, ma con un tono completamente diverso. Se The Idiot era un disco notturno e claustrofobico, Lust for Life è l’alba dopo la tempesta: energia, vitalità, un ritorno all’istinto primordiale.

Il brano d’apertura, Lust for Life, con quel ritmo di batteria martellante diventato iconico (ripreso anni dopo anche da Trainspotting), è una dichiarazione di rinascita. È Iggy che torna a correre, con un sorriso feroce stampato in faccia. Bowie contribuisce, ma qui lascia più spazio all’anima rock’n’roll del compagno.

Il disco è pieno di classici: The Passenger è probabilmente una delle canzoni più amate di Iggy, viaggio notturno e poetico che fonde inquietudine e libertà. Success gioca con l’ironia, Tonight e Neighborhood Threat mostrano un lato più malinconico e teatrale. C’è meno sperimentazione rispetto a The Idiot, ma più immediatezza e potenza rock.

Se i due album sono fratelli, Lust for Life è quello estroverso, che ride sguaiato e vive la vita al massimo. È il disco che ha ridato a Iggy una dimensione internazionale e lo ha consacrato non solo come “ex-Stooges”, ma come artista solista a pieno titolo.

Due facce della stessa medaglia

Usciti a pochi mesi di distanza, The Idiot e Lust for Life sono come due lati opposti della psiche di Iggy Pop. Il primo è il buio, il secondo la luce. Il primo esplora la decadenza urbana, il secondo la gioia brutale di sopravvivere. Entrambi sono indispensabili per capire non solo Iggy, ma anche la Berlino di quegli anni e la trasformazione del rock in qualcosa di nuovo.

David Bowie – ChangesBowie (1990)

Quando nel 1990 uscì ChangesBowie, il pubblico si trovò davanti non a un nuovo album ma a un greatest hits che, di fatto, raccontava quasi vent’anni di trasformazioni artistiche. Un’antologia pensata come colonna sonora del Sound+Vision Tour, che riassumeva il percorso di Bowie dall’epoca glam di Space Oddity fino alla svolta pop di Let’s Dance.

Non è una semplice raccolta: è una porta d’ingresso nell’universo di un artista che ha fatto della metamorfosi il proprio marchio. Ogni brano è una fotografia di un’epoca diversa, e riassemblati insieme creano la mappa di un viaggio irregolare ma coerente.